ESSAIS DE MONTAIGNE

Planche I

Cet ouvrage se compose de quatre volumes, comprenant:

1er VOLUME.—Avertissement, table générale des chapitres, texte et traduction du commencement au chapitre 6 inclus du livre II.

2e VOLUME.—Texte et traduction du chapitre 7 inclus du livre II au chapitre 35 inclus de ce même livre.

3e VOLUME.—Texte et traduction du chapitre 36 du livre II jusqu'à la fin.

4e VOLUME *.—Notice sur Montaigne, etc.; sommaire des Essais, variantes, notes, lexique, etc.

ILLUSTRATIONS:

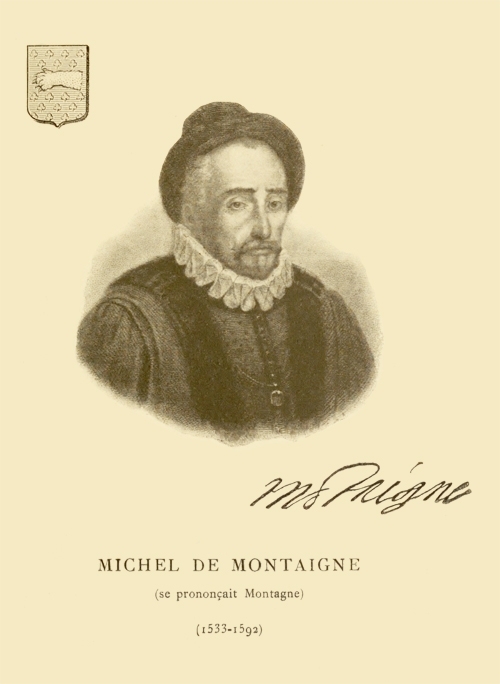

1er vol.—Portrait de l'auteur, armoiries et signature.

2e vol.—Plan du domaine et perspective du manoir de Montaigne.

3e vol.—Vue de la tour de Montaigne et plan des étages.

4e vol.—Fac-similé d'une page du manuscrit de Bordeaux.

Voir sur ces illustrations, la notice insérée à cet effet au quatrième volume, en tête des Notes.

* Ce volume, indépendant des autres, est susceptible par sa contexture d'être aisément utilisé avec n'importe quelle édition des Essais ancienne ou moderne, moyennant un simple tableau de concordance de pagination facile à établir soi-même.

AVERTISSEMENT.

La présente édition des Essais de Montaigne (self-édition) comprend: le texte original de cet ouvrage d'après l'édition de 1595 et sa traduction en langage de nos jours, avec sommaires intercalés; un ensemble de ces mêmes sommaires, les citations classées par ordre alphabétique, de très nombreuses notes hors texte inédites et autres; un glossaire; un lexique des noms propres, avec index analytique des principales matières, etc.; enfin, une notice sur l'auteur et sur son œuvre.

Montaigne se distingue entre tous par le sujet qu'il traite et la forme simple et humoristique qu'il y emploie: «Il a cela pour lui, dit Pascal, qu'un homme bête ne le comprendra jamais»; de son côté, Laboulaye le tient «comme le seul moraliste qu'on lise avec plaisir, quand on n'a plus quarante ans»; et il ajoute: «On peut ouvrir les Essais au hasard, toute page en est sérieuse et donne à réfléchir.»

Son sujet, c'est l'homme, qu'il étudie dans sa réalité, avec ses besoins, ses passions et les conditions en lesquelles il se trouve pour y satisfaire; et, pour plus de vérité, c'est lui-même qu'il analyse. Mais s'il parle de lui, c'est de manière à nous occuper de nous; et qui le lit, s'y reconnaît aujourd'hui comme il y a trois siècles, au temps où l'auteur écrivait, parce que ce qu'il a peint, ce n'est pas la société humaine qui, elle, change constamment, mais l'homme lui-même lequel, pour si «ondoyant et divers» qu'il soit, au fond demeure toujours le même.

Certainement Montaigne a vieilli; il émet bien des assertions qui, avec le progrès des mœurs, le développement des sciences, les idées nouvelles, les événements accomplis, ne sont plus exactes; sa lecture n'en demeure pas moins intéressante et profitable, parce que ces assertions, accompagnées d'observations sur la nature humaine, qui sont et seront toujours vraies, présentées d'une manière saisissante, éveillent en nous un retour inconscient sur nous-mêmes; l'humanité peut continuer à progresser, les Essais seront toujours d'actualité; et à qui, en ce siècle essentiellement utilitaire, demanderait à quoi aujourd'hui peut encore servir cette lecture, on peut, en toute assurance, répondre que nulle n'est plus propre à nous garder d'une présomption exagérée, à nous inspirer de l'indulgence pour autrui, nous maintenir en possession de nous-mêmes, amener en nous la résignation contre la souffrance ou la mauvaise fortune, et, quoi qu'il advienne, faire le calme en nos âmes.

Mais il n'en est pas de même de la langue que parle leur auteur; plus on s'éloigne de l'époque où il écrivait, moins elle demeure facilement intelligible, en raison des mots et des tournures de phrase hors d'usage qui s'y rencontrent parfois en grand nombre, surtout quand il disserte, II au lieu de raconter. Déjà, en 1790, un de ses éditeurs disait, sans cependant le réaliser, «qu'il fallait mettre les Essais à la portée de ceux auxquels manque le loisir de les déchiffrer». Ce qui était déjà vrai alors, l'est plus encore maintenant, où moins de gens qu'autrefois sont inoccupés, où les occupations de chacun se sont multipliées, et où le nombre de ceux qui s'adonnent aux études littéraires va diminuant constamment. C'est en raison de cet état de choses que la présente édition a été entreprise; son but est de faire que la lecture de cet ouvrage, si foncièrement profitable à quiconque vit ou a vécu tant soit peu de la vie agitée de ce monde, devienne aussi facile et intéressante aujourd'hui pour tous qu'elle l'était autrefois pour quelques-uns.

Les érudits y trouveront, conforme à l'édition de 1595, d'Abel Langelier, la meilleure qui ait été publiée, un texte auquel ils pourront s'en tenir. S'ils veulent pousser plus loin, les relevés des variantes de l'exemplaire manuscrit de Bordeaux et de l'édition de 1588 satisferont leur légitime désir, en même temps que la table des citations leur donnera possibilité de se reporter aisément à telle édition que ce soit. De plus, les sommaires placés en regard aideront leurs recherches et même leurs lectures, en précisant l'idée que le texte développe, aidant ainsi à sa compréhension, parfois difficile dans tout ouvrage philosophique, et même dans Montaigne, si peu semblable qu'il soit à cet égard à tous autres qui se sont occupés de ces questions.—Dans les passages les laissant indécis, ils auront encore la ressource de consulter la traduction en langage de nos jours qui accompagne le texte original; ils y trouveront une interprétation qu'ils seront toujours libres de ne pas accepter et même de critiquer.

Je crois cependant devoir faire observer à ceux chez lesquels cette prédisposition existe, que la différence est grande entre l'attention passagère permettant de relever les imperfections que, de-ci, de-là, peuvent présenter quelques membres de phrase et le travail de longue haleine qu'est l'expression, dans leur intégralité de la totalité des idées contenues dans un ouvrage aussi considérable; et que, de fait, une traduction de Montaigne présente de très réelles difficultés pour arriver à lui conserver, dans la mesure du possible, la concision et la délicatesse des nuances qui abondent en lui et rendre d'une façon compréhensible certains passages obscurs ou ambigus. Cette difficulté n'apparaît pas de prime abord: mais, pour s'en rendre compte, il suffit d'en lire à haute voix un fragment de quelque étendue, une page entière par exemple, la première venue; on verra de suite combien elle est aujourd'hui difficilement lisible et parfois même peu compréhensible; et si, ensuite, la plume à la main, on s'essaie à traduire cette même page, de manière que la lecture à haute voix en soit courante et nettement saisissable, on constatera combien malaisément on est arrivé à un résultat satisfaisant; c'est une épreuve à laquelle je convie nos critiques, avant qu'ils ne formulent leurs appréciations. Pourront-elles, du reste, être plus sévères que celles émises par anticipation par Naigeon, il y a cent ans passés: «Le projet de récrire les Essais dans notre langue, peut passer comme tant d'autres idées par la tête d'un ignorant et d'un sot, mais n'entrera jamais dans celle d'un lecteur judicieux, instruit et d'un goût délicat et sûr»; j'ai indiqué ci-dessus les raisons qui, nonobstant, nous ont fait passer outre. Du reste, envisageant cette traduction non plus au point de vue esthétique, mais sous le rapport utilitaire, G. Guizot n'a-t-il pas dit: «Pour bien saisir les idées de Montaigne et les juger à leur valeur, il faut se résigner à un travail III déplaisant; il faut les dépouiller de leur forme ancienne et originale et les traduire en langage d'aujourd'hui.»

Ceux auxquels le vieux français est moins familier, ne seront plus absolument privés d'entrer en connaissance de cette œuvre si pleine d'intérêt et d'originalité. La traduction, qui serre d'assez près le texte, leur procurera cette satisfaction, en même temps que les notes et le lexique leur donneront tous les renseignements qu'une curiosité, qui naîtra d'elle-même, leur fera désirer quand le temps ne les pressera pas trop.

Si exacte que puisse être une traduction de Montaigne, et le proverbe italien est ici, comme ailleurs, de toute vérité: «Traduttore traditore», elle ne saurait pourtant rendre «la précision, l'énergie, la hardiesse de son style, le naturel, qui en font un de ses principaux charmes et donnent à son ouvrage un caractère si particulier et si piquant; son parler en effet a une grâce qui ne se peut égaler en langage moderne». Pour suppléer à cette infériorité et ne pas faire tort à l'auteur, que notre intention est de vulgariser et non d'amoindrir, texte et traduction ont été juxtaposés: juxtaposition que nous tenons comme tellement juste et indispensable, que nous nous ferions un véritable scrupule de consentir, aujourd'hui et plus tard, à ce que cette traduction, dont du reste elle permet de juger de la fidélité, soit publiée séparément.

Dans les Essais, les en-tête des chapitres n'ont que rarement un rapport tel avec les sujets si divers qui y sont traités, qu'ils renseignent suffisamment; la table qui en a été faite et son annexe constituent un fil conducteur simple et utile, pour s'orienter dans ce fouillis inextricable par lui-même.—L'ensemble des sommaires ajoute à cette première facilité et la complète en faisant ressortir la liaison, toujours si difficile à saisir dans ce pêle-mêle de pensées ingénieuses, mais jetées le plus souvent sans ordre et au hasard; il rend possible à tous de se faire une idée précise de l'ouvrage et de s'y reconnaître à coup sûr; aussi sera-t-il fréquemment consulté, d'autant que des renvois, établis paragraphe par paragraphe, reportent, sans hésitation, au texte lui-même.

Il a semblé également intéressant de donner un relevé des passages des Essais les plus fréquemment cités, avec indication de l'endroit du texte où ils se trouvent; pouvant ainsi les replacer dans le cadre d'où ils ont été tirés, on sera à même, le cas échéant, de leur restituer leur véritable sens dont, assez souvent, ils sont détournés.

En outre des mots et locutions hors d'usage dont nous avons déjà parlé, des faits historiques peu connus, des allusions à des événements de l'époque, des indications à préciser, des erreurs même se rencontrent fréquemment dans Montaigne. Les notes qui accompagnent cette édition sont de toutes sortes; elles ont pour objet d'élucider ces divers points, et aussi de renseigner succinctement sur les principaux personnages mis en cause, signaler certains emprunts faits à notre auteur, ainsi que quelques-unes des appréciations émises par ses commentateurs, les sources où lui-même a puisé, enfin de consigner des rapprochements que la lecture de l'ouvrage fait naître spontanément.

C'est cet ensemble qui, donnant possibilité à chacun de lire les

Essais avec intérêt et de les méditer à sa convenance, suivant

l'instruction qu'il possède et le temps dont il dispose, fait que la

présente édition justifie d'être à la portée de tous.

De ces diverses parties, seule la traduction en langage de nos jours IV qui, à la vérité, en dehors du texte original, en constitue le gros œuvre, est uniquement de nous; et encore y avons-nous inséré, à peu près telles quelles, les traductions des citations latines, grecques, etc., auxquelles ont successivement collaboré tous les éditeurs de Montaigne, depuis Mademoiselle de Gournay à laquelle en est due la presque totalité.

Les sommaires ont été relevés dans Amaury Duval; généralement, on s'est borné à les transcrire sans y rien changer, parfois cependant ils ont été complétés: dans les derniers chapitres notamment, modifications et additions sont assez fréquentes.

Les notes, toujours trop nombreuses pour les érudits, jamais assez pour les autres, ont, en raison de leur multiplicité et pour conserver au texte sa physionomie, été groupées dans un volume séparé. Pour la plupart d'entre elles, tous ceux qui jusqu'ici se sont particulièrement occupés de Montaigne, les Coste, Naigeon, Jamet, Leclerc, G. Guizot, Payen, Margerie, Bonnefon et autres, ainsi que les auteurs dont il s'est principalement inspiré: Hérodote, Cicéron, Sénèque, Pline, Tite-Live, Plutarque, Diogène Laerce, etc..., ont été largement mis à contribution; du reste la part contributive de chacun est mentionnée partout où elle s'est exercée.

Le lexique comprend tous les noms propres qui se rencontrent dans le texte.

L'index analytique des principales matières a été établi en s'aidant des éditions antérieures comme, du reste, toutes en ont agi avec celles qui les ont précédées.

Notes et lexique ont reçu une très notable extension, en vue de faire que l'ouvrage se suffise à lui-même.

Pour donner satisfaction à certains, il a été joint un glossaire que

d'autres considèrent presque comme une superfétation, la traduction et

les notes permettant en effet, la plupart du temps, de s'en passer.

Ce faisant, nous croyons avoir, avec l'aide de nos devanciers, ajouté à leur œuvre, sans nous dissimuler que les Essais se prêtent à tant de dissertations et de commentaires, que beaucoup demeure qui pourrait être fait; touchant même ce qui est, peut-être devrions-nous, avant de le livrer à la publicité, maintes fois encore «sur le métier remettre notre ouvrage», mais l'âge nous gagne.

Gal M.

Montgeron, août 1906.

TABLE GÉNÉRALE DES CHAPITRES

ET

ANNEXE ALPHABÉTIQUE

Nota.—Les en-tête des chapitres sont ceux du texte original; la traduction ne suit que si elle en diffère. Les indications entre parenthèses sont celles de l'idée principale qui est traitée dans le chapitre: elle n'est mentionnée que lorsque l'en-tête même ne la fait pas ressortir suffisamment; ces mêmes indications, classées par ordre alphabétique, sont reproduites après la présente table, dans une annexe.

Les chiffres romains indiquent le volume, à la table particulière duquel il y a lieu de se reporter pour avoir la page.

ANNEXE.

CLASSIFICATION DES CHAPITRES

D'APRÈS L'ORDRE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX SUJETS

QUI EN FONT L'OBJET.

Des deux nombres entre parenthèses, le premier en chiffres romains marque

le livre; le second en chiffres arabes, le chapitre; celui, en chiffres romains,

qui suit en dehors de la parenthèse, indique le volume:

- Actions (De l'inconstance de nos),—(II, 1), I.

- Administration publique (Lacune que présente notre),—(I, 34), I.

- Affaires (Sur l'exactitude à apporter dans le maniement des affaires),—(II, 4), I.

- Affection conjugale (Sur l'),—(II, 35), II.

- Age (De l'),—(I, 57), I.

- Aide mutuelle que les hommes se doivent,—(I, 34), I.

- Alexandre le Grand (Sur),—(II, 34), II.

- Ambassadeurs (Sur certains actes de quelques),—(I, 16), I.

- Ame (De l'),—(II, 12), II.

- — (Son rôle essentiel est de maîtriser nos passions),—(II, 33), II.

- Amitié (De l'),—(I, 27), I.

- Amour (Sur l'),—(III, 5), III.

- Animaux (Instinct des),—(II, 12), II.

- Aptitudes (De l'utilité de se renfermer dans ses),—(I, 16), I.

- Armes (Des) des Parthes,—(II, 9), II.

- Astrologie (Sur l') et la prédiction de l'avenir,—(I, 11), I.

- Auteurs (Jugements portés sur quelques auteurs de toutes époques),—(II, 10), II.

- — (Difficulté d'apprécier ce qui leur appartient en propre),—(III, 8), III.

- Avarice (Sur l'),—(I, 40), I.

- Bien (Du) et du mal, leur mélange constant en toutes choses,—(II, 20), II.

- — (Sur le souverain),—(I, 53), I.

- Biens (Les) et les maux ne sont souvent tels que par l'opinion que nous en avons,—(I, 40), I.

- Boiteux (Des),—(III, 11), III.

- Caractère (Sur les variations dans le) chez un même homme,—(II, 1), I.

- Caton le jeune ou d'Utique,—(I, 36), I.

- Céa (Coutume de l'île de),—(II, 3), I.

- César (Particularités afférentes à),—(II, 33), II.

- — (Observations sur la manière de faire la guerre de),—(II, 34), II.

- — (A propos d'un mot de),—(I, 53), I.

- Choses (Toutes) ont leur saison,—(II, 28), II.

- Cicéron (Considérations sur),—(I, 39), I.

- Civilisation (Sur l'état des hommes vivant en dehors de la),—(I, 30), I.

- Civilité (Sur la), en particulier dans les visites de souverains,—(I, 13), I.

- Clémence (Sur la),—(I, 23), I.

- Coches (Des),—(III, 6), III.

- Colère (De la),—(II, 31), II.

- Commerces (Des trois): les hommes, les femmes et les livres,—(III, 3), III.

- Commisération, moyens divers de l'obtenir de ses ennemis,—(I, 1), I.

- Conduite (Sur les variations dans la) chez un même homme,—(II, 1), I.

- Connaissances humaines (Incertitude des),—(II, 12), II.

- — (Sur le peu d'étendue des),—(III, 6), III.

- Conscience (De la),—(II, 5), I.

- — (De la bonne),—(II, 5), I.

- Contradiction. Il faut s'appliquer à savoir la supporter,—(III, 8), III.

- Conversation (Sur l'art de la),—(III, 8), III.

- Couardise (La), mère de la cruauté,—(II, 11), II.

- Courage (Sur le véritable) et ses limites,—(I, 12), I.

- Coutumes. Circonspection à apporter dans les modifications qu'on veut y introduire,—(I, 22), I.

- Coutumes (Des) des anciens,—(I, 49), I.

- Cruauté (De la),—(II, 11), II.

- Démentis (Des),—(II, 18), II.

- Démocrite (Sur) et Héraclite,—(I, 50), I.

- Désirs insatiables de l'homme,—(I, 53), I.

- — (Nos) s'accroissent par la difficulté de les satisfaire,—(II, 15), II.

- Destriers (Des) ou chevaux d'armes,—(I, 48), I.

- Diversion (De la),—(III, 4), III.

- Divinité (De la),—(II, 12), II.

- Dormir (Du),—(I, 44), I.

- Douleur (Sur la),—(I, 40), I.

- Dreux (De la bataille de),—(I, 45), I.

- Duel (Du),—(II, 27), II.

- Éducation des enfants (Sur l'),—(I, 25), I.

- Éloquence (Sur l'),—(I, 10), I.

- Enfant monstrueux (Au sujet d'un),—(II, 30), II.

- Enfants (De l'affection des pères pour leurs),—(II, 8), II.

- — (Rapports des pères avec leurs),—(II, 8), II.

- — (Situation de fortune à leur donner),—(II, 8), II.

- — (Sur la ressemblance des) aux pères,—(II, 37), III.

- Enthousiasme (Sur l'),—(II, 2), I.

- Epaminondas (Sur),—(II, 36), II.

- Épicure (Sur la doctrine d'),—(III, 13), III.

- Équitation (Sur l'),—(I, 48), I.

- Esprit (Affection que nous portons aux productions de notre),—(II, 8), II.

- — (De l'usage à faire des facultés de l'),—(I, 50), I.

- — (Sur l'époque de la maturité de l'),—(I, 57), I.

- Esprit humain; par sa faiblesse, il est souvent un obstacle à lui-même,—(II, 14), II.

- Événements (Part du hasard dans les),—(I, 23), I.

- — résultats opposés de déterminations semblables,—(I, 33), I.

- Exercice (De l'),—(II, 6), I.

- Expérience (De l'),—(III, 13), III.

- Fainéantise (Sur la),—(I, 8), I.

- — (Contre la),—(II, 21), II.

- Faux (Du vrai et du), difficulté d'en juger,—(I, 26), I.

- Femmes (Trois bonnes),—(II, 35), II.

- Fin (Des mauvais moyens employés à bonne),—(II, 23), II.

- Foi chrétienne (Sur les fondements de la),—(II, 12), II.

- Fortune (Sur l'inconstance de la),—(I, 18; 33), I.

- — (Part de la) dans les événements,—(I, 47), I.

- Fréquentation (Sur la) des hommes,—(III, 3), III.

- — (Sur la) des femmes,—(III, 3), III.

- Funérailles (Du soin de nos),—(I, 3), I.

- Général (Sur la conduite d'un) dans une bataille,—(I, 45), I.

- Gloire, souci que l'on a de faire qu'elle ne soit pas partagée par autrui,—(I, 41), I.

- — (De la),—(II, 16), II.

- Gouvernement d'un état (Danger des changements dans le),—(III, 9), III.

- Grandeur (De l'incommodité de la),—(III, 7), III.

- Guerre (Sur la bonne foi et la loyauté à la),—(I, 5), I.

- — (Sur l'art de la),—(I, 47; 48), I.

- — (Sur la manière de César de faire la),—(II, 34), II.

- Habitude (Sur la force de l'),—(I, 22; 35), I.

- Hasard (Part du) dans les événements,—(I, 23), I.

- — résultats opposés de déterminations semblables,—(I, 33), I.

- Héraclite (Sur) et Démocrite,—(I, 50), I.

- Homère (Sur),—(II, 36), III.

- Homme du monde (Qualités convenables à un),—(I, 39), I.

- Hommes (Différence entre les qualités des),—(I, 42), I.

- — (Des plus excellents),—(II, 36), III.

- Honnête (De l') et de l'utile,—(III, 1), III.

- Honneur (Sur le point d'),—(II, 18), II.

- Imagination (De la force de l'), des esprits forts,—(I, 20), I.

- — (De la force de l'),—(II, 25), II.

- Inégalités existant chez les hommes du fait des conditions de l'état social,—(I, 42), I.

- Innovations (Danger des) dans un état,—(I, 43), I.

- Intérêts particuliers de chacun, impossibilité de les concilier,—(I, 51), I.

- Ivrognerie (De l'),—(II, 2), I.

- Jalousie (Sur la),—(III, 5), III.

- Jeunesse (Sur la),—(I, 57), I.

- Jugement (Incertitude de notre),—(I, 47), I.

- Julien (Apologie de l'empereur),—(II, 19), II.

- La Boëtie (Éloge de),—(I, 27), I.

- Lâcheté (Sur la),—(I, 15), I.

- Lecteur (Au),—(»), I.

- Lecture (Sur la),—(III, 3), III.

- Liberté de conscience (De la),—(II, 19), II.

- Libre arbitre (Sur le),—(II, 14), II.

- Livres (Des),—(II, 10), II.

- Lois, inconvénients de leur instabilité,—(I, 22), I.

- — (Obscurité et peu d'équité des),—(III, 13), III.

- — somptuaires (Des),—(I, 43), I.

- Luxe (Sur le),—(I, 43), I.

- Mal (Du bien et du), leur mélange constant,—(II, 20), II.

- Malade (De ne contrefaire le),—(II, 25), II.

- Mariage (Sur le),—(II, 35), II.

- Maux (Les biens et les) ne sont souvent tels que par l'opinion que nous en avons,—(I, 40), I.

- Médecine (Sur la),—(II, 37), III.

- — (Sur l'incertitude de la),—(III, 13), III.

- Mémoire (Sur la) et le mensonge,—(I, 9), I.

- Ménage (Sur les soins du),—(III, 9), III.

- Mensonge (Sur le),—(II, 18), II.

- Menteurs (Des),—(I, 9), I.

- Merveilleux (Tendance de l'esprit humain pour le),—(III, 11), III.

- Modération (De la) dans l'exercice même de la vertu et les jouissances des plaisirs licites,—(I, 29), I.

- Montaigne (Opinion de) sur lui-même,—(II, 17), II.

- Mort (Sur nos obligations au delà de la mort),—(I, 7), I.

- — (Ce n'est qu'après notre) qu'on peut juger du degré de félicité que nous avons eu durant notre vie,—(I, 28), I.

- — (La) est-elle un bien ou un mal?—(I, 40), I.

- — (Sur le moyen de se familiariser avec la),—(II, 6), I.

- — d'autrui (Réserve à apporter quand nous jugeons de la),—(II, 13), I.

- Moyens (Des mauvais) employés à bonne fin,—(II, 23), II.

- Noms (Des), de leur influence dans la vie,—(I, 46), I.

- Obéissance (De l') à ses supérieurs,—(I, 46), I.

- Oisiveté (Sur l'),—(I, 8), I;—(II, 21), II.

- Parcimonie (De la) des anciens,—(I, 52), I.

- Parlementer (Du danger que court le commandant d'une place assiégée, en sortant pour),—(I, 5), I.

- — est toujours un moment dangereux pour une place assiégée,—(I, 6), I.

- Paroles (De la vanité des),—(I, 51), I.

- Pédantisme (Sur le), ou faux savoir,—(I, 24), I.

- Peur (De la),—(I, 17), I.

- Philosopher, c'est apprendre à mourir,—(I, 19), I.

- Philosophiques (Sectes) des anciens,—(II, 12), III.

- Physionomie (De la),—(III, 12), III.

- Place de guerre, danger pour le commandant d'une place assiégée d'en sortir pour parlementer,—(I, 5), I.

- — le moment où l'on traite de la capitulation d'une place assiégée est toujours un moment dangereux,—(I, 6), I.

- — Sur trop d'opiniâtreté dans la défense d'une place assiégée,—(I, 14), I.

- Plaisirs (Sur le meilleur usage des),—(III, 13), III.

- Plutarque (Défense de Sénèque et de),—(II, 32), II.

- Postes (Des),—(II, 22), II.

- Pouces (Des),—(II, 26), II.

- Prédiction de l'avenir (Sur la) et l'astrologie,—(I, 11), I.

- Préoccupations (Sur les) de ce qui peut survenir après nous, en ce qui touche ce qui nous intéresse notre vie durant,—(I, 3), I.

- Présomption (De la),—(II, 17), II.

- Prières (Des),—(I, 56), I.

- Providence (Sur la) et ses desseins,—(I, 31), I.

- Pur (Nous ne goûtons rien de),—(II, 20), II.

- Raison (Tout soumettre à l'examen de la) conduit à bien des erreurs,—(II, 12), II.

- Récits extraordinaires (Sur le peu de croyance qu'on peut accorder aux),—(I, 26), I.

- Récompenses honorifiques (Des),—(II, 7), II.

- Régime (Sur le) qui convient le mieux à la santé,—(III, 13), III.

- Religion (Erreurs auxquelles conduit le libre examen dans les questions de),—(II, 12), II.

- — (Du zèle pour la),—(II, 19), II.

- Raimond de Sebonde (Apologie de),—(II, 12), II.

- Remords (Sur le),—(II, 5), I.

- Repentir (Du),—(III, 2), III.

- Résignation; la nature nous y porte, mieux que tous les enseignements philosophiques,—(III, 12), II.

- Roi; du meilleur emploi à faire de ses richesses,—(III, 6), III.

- Rois; dans quelle mesure nous leur devons notre obéissance et notre affection,—(I, 3), I.

- Romaine (De la grandeur),—(II, 24), II.

- Royauté (Sur les soucis de la),—(I, 42), I.

- Se connaître (Sur la nécessité de bien),—(II, 6), I.

- Sénèque (Défense de Plutarque et de),—(II, 32), II.

- Sens (Incertitude des) de l'homme,—(II, 12), II.

- Senteurs (Des) ou odeurs,—(I, 55), I.

- Sentiments opposés qui nous portent à pleurer et à rire tout à la fois d'une même chose,—(I, 37), I.

- Services (Réserve à apporter dans les) qu'on rend à autrui,—(III, 10), III.

- Société (Sur la manière d'être en),—(III, 8), III.

- Solitude (De la),—(I, 38), I.

- Sonnets (Vingt-neuf) de la Boétie,—(I, 28), I.

- Souverain (Activité nécessaire à un),—(II, 21), II.

- Spurina (Histoire de),—(II, 33), II.

- Subtilités (Des vaines),—(I, 54), I.

- Suicide (Sur le),—(II, 3), I;—(II, 13), II.

- Suppliciés; des sévices exercés sur eux après leur mort,—(II, 27), II.

- Torture (Sur la),—(II, 5), I.

- Tranquillité d'âme (Sur la) dans les circonstances graves,—(I, 44), I.

- Tristesse (De la),—(I, 2), I.

- Utile (De l'honnête et de l'),—(III, 1), III.

- Vanité (De la),—(II, 17), II;—(III, 9), III.

- Vertu (Intérêts de nature à porter à des actes de),—(I, 36), I.

- — (La difficulté est inhérente à la pratique de la),—(II, 11), II.

- — (De la),—(II, 29), II.

- Vêtements (Sur l'usage des),—(I, 35), I.

- Vie (Considérations sur le but de la),—(II, 21), II.

- — (Sur le meilleur usage de la),—(III, 13), III.

- Vieillesse (Sur la),—(I, 57), I;—(II, 26), II.

- — (Sur les maux de la),—(II, 37), III.

- Virgile (Sur des vers de),—(III, 5), III.

- Volonté (Il faut ménager sa),—(III, 10), III.

- Voluptés à fuir, même au prix de la vie,—(I, 32), I.

- Voyages (Sur les),—(III, 9), III.

- Vrai (Du) et du faux, difficulté d'en juger,—(I, 26), I.

ESSAIS

DE

MICHEL SEIGNEVR

DE MONTAIGNE

CIↃ IↃ XCV

TEXTE ET TRADUCTION