Des cadavres flottaient. (Page 210.)

—Embranchement des mollusques, dit Conseil, classe des acéphales, ordre des testacés.

—Précisément, savant Conseil. Or, parmi ces testacés, l'oreille-de-mer iris, les turbots, les tridacnes, les pinnes-marines, en un mot tous ceux qui sécrètent la nacre, c'est-à-dire cette substance bleue, bleuâtre, violette ou blanche, qui tapisse l'intérieur de leurs valves, sont susceptibles de produire des perles.

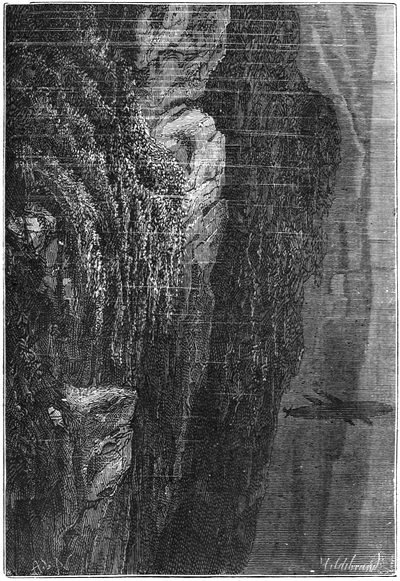

Nous prîmes place à l'arrière du canot. (Page 222.)

—Les moules aussi? demanda le Canadien.

—Oui! les moules de certains cours d'eau de l'Écosse, du pays de Galles, de l'Irlande, de la Saxe, de la Bohême, de la France.

—Bon! on y fera attention, désormais, répondit le Canadien.

—Mais, repris-je, le mollusque par excellence qui distille la perle, c'est l'huître perlière, la méléagrina Margaritifera, la précieuse pintadine. La perle n'est qu'une concrétion nacrée qui se dispose sous une forme globuleuse. Ou elle adhère à la coquille de l'huître, ou elle s'incruste dans les plis de l'animal. Sur les valves, la perle est adhérente; sur les chairs, elle est libre. Mais elle a toujours pour noyau un petit corps dur, soit un ovule stérile, soit un grain de sable, autour duquel la matière nacrée se dépose en plusieurs années, successivement et par couches minces et concentriques.

—Trouve-t-on plusieurs perles dans une même huître? demanda Conseil.

—Oui, mon garçon. Il y a de certaines pintadines qui forment un véritable écrin. On a même cité une huître, mais je me permets d'en douter, qui ne contenait pas moins de cent cinquante requins.

—Cent cinquante requins! s'écria Ned Land.

—Ai-je dit requins? m'écriai-je vivement. Je veux dire cent cinquante perles. Requins n'aurait aucun sens.

—En effet, dit Conseil. Mais monsieur nous apprendra-t-il maintenant par quels moyens on extrait ces perles?

—On procède de plusieurs façons, et souvent même, quand les perles adhèrent aux valves, les pêcheurs les arrachent avec des pinces. Mais, le plus communément, les pintadines sont étendues sur des nattes de sparterie qui couvrent le rivage. Elles meurent ainsi à l'air libre, et, au bout de dix jours, elles se trouvent dans un état satisfaisant de putréfaction. On les plonge alors dans de vastes réservoirs d'eau de mer, puis on les ouvre et on les lave. C'est à ce moment que commence le double travail des rogueurs. D'abord, ils séparent les plaques de nacre connues dans le commerce sous le nom de franche argentée, de bâtarde blanche et de bâtarde noire, qui sont livrées par caisses de cent vingt-cinq à cent cinquante kilogrammes. Puis, ils enlèvent le parenchyme de l'huître, ils le font bouillir, et ils le tamisent afin d'en extraire jusqu'aux plus petites perles.

—Le prix de ces perles varie suivant leur grosseur? demanda Conseil.

—Non-seulement selon leur grosseur, répondis-je, mais aussi selon leur forme, selon leur eau, c'est-à-dire leur couleur, et selon leur orient, c'est-à-dire cet éclat chatoyant et diapré qui les rend si charmantes à l'œil. Les plus belles perles sont appelées perles vierges ou paragons; elles se forment isolément dans le tissu du mollusque; elles sont blanches, souvent opaques, mais quelquefois d'une transparence opaline, et le plus communément sphériques ou piriformes. Sphériques, elles forment les bracelets; piriformes, des pendeloques, et, étant les plus précieuses, elles se vendent à la pièce. Les autres perles adhèrent à la coquille de l'huître, et, plus irrégulières, elles se vendent au poids. Enfin, dans un ordre inférieur se classent les petites perles, connues sous le nom de semences; elles se vendent à la mesure et servent plus particulièrement à exécuter des broderies sur les ornements d'église.

—Mais ce travail, qui consiste à séparer les perles selon leur grosseur, doit être long et difficile, dit le Canadien.

—Non, mon ami. Ce travail se fait au moyen de onze tamis ou cribles percés d'un nombre variable de trous. Les perles qui restent dans les tamis, qui comptent de vingt à quatre-vingts trous, sont de premier ordre. Celles qui ne s'échappent pas des cribles percés de cent à huit cents trous sont de second ordre. Enfin, les perles pour lesquelles l'on emploie les tamis percés de neuf cents à mille trous forment la semence.

—C'est ingénieux, dit Conseil, et je vois que la division, le classement des perles, s'opère mécaniquement. Et monsieur pourra-t-il nous dire ce que rapporte l'exploitation des bancs d'huîtres perlières?

—A s'en tenir au livre de Sirr, répondis-je, les pêcheries de Ceyland sont affermées annuellement pour la somme de trois millions de squales.

—De francs! reprit Conseil.

—Oui, de francs! Trois millions de francs, repris-je. Mais je crois que ces pêcheries ne rapportent plus ce qu'elles rapportaient autrefois. Il en est de même des pêcheries américaines, qui, sous le règne de Charles-Quint, produisaient quatre millions de francs, présentement réduits aux deux tiers. En somme, on peut évaluer à neuf millions de francs le rendement général de l'exploitation des perles.

—Mais, demanda Conseil, est-ce que l'on ne cite pas quelques perles célèbres qui ont été cotées à un très-haut prix?

—Oui, mon garçon. On dit que César offrit à Servillia une perle estimée cent vingt mille francs de notre monnaie.

—J'ai même entendu raconter, dit le Canadien, qu'une certaine dame antique buvait des perles dans son vinaigre.

—Cléopâtre, riposta Conseil.

—Ça devait être mauvais, ajouta Ned Land.

—Détestable, ami Ned, répondit Conseil; mais un petit verre de vinaigre qui coûte quinze cents mille francs, c'est d'un joli prix.

—Je regrette de ne pas avoir épousé cette dame, dit le Canadien en manœuvrant son bras d'un air peu rassurant.

—Ned Land l'époux de Cléopâtre! s'écria Conseil.

—Mais j'ai dû me marier, Conseil, répondit sérieusement le Canadien, et ce n'est pas ma faute si l'affaire n'a pas réussi. J'avais même acheté un collier de perles à Kat Tender, ma fiancée, qui, d'ailleurs, en a épousé un autre. Eh bien, ce collier ne m'avait pas coûté plus d'un dollar et demi, et cependant,—monsieur le professeur voudra bien me croire,—les perles qui le composaient n'auraient pas passé par le tamis de vingt trous.

—Mon brave Ned, répondis-je en riant, c'étaient des perles artificielles, de simples globules de verre enduits à l'intérieur d'essence d'Orient.

—Eh! cette essence d'Orient, répondit le Canadien, cela doit coûter cher.

—Si peu que rien! Ce n'est autre chose que la substance argentée de l'écaille de l'ablette, recueillie dans l'eau et conservée dans l'ammoniaque. Elle n'a aucune valeur.

—C'est peut-être pour cela que Kat Tender en a épousé un autre, répondit philosophiquement maître Land.

—Mais, dis-je, pour en revenir aux perles de haute valeur, je ne crois pas que jamais souverain en ait possédé une supérieure à celle du capitaine Nemo.

—Celle-ci, dit Conseil, en montrant le magnifique bijou enfermé sous sa vitrine.

—Certainement, je ne me trompe pas en lui assignant une valeur de deux millions de...

—Francs! dit vivement Conseil.

—Oui, dis-je, deux millions de francs, et, sans doute, elle n'aura coûté au capitaine que la peine de la ramasser.

—Eh! s'écria Ned Land, qui dit que demain, pendant notre promenade, nous ne rencontrerons pas sa pareille!

—Bah! fit Conseil.

—Et pourquoi pas?

—A quoi des millions nous serviraient-ils à bord du Nautilus?

—A bord, non, dit Ned Land, mais... ailleurs.

—Oh! ailleurs! fit Conseil en secouant la tête.

—Au fait, dis-je, maître Land a raison. Et si nous rapportons jamais en Europe ou en Amérique une perle de quelques millions, voilà du moins qui donnera une grande authenticité, et, en même temps, un grand prix au récit de nos aventures.

—Je le crois, dit le Canadien.

—Mais, dit Conseil, qui revenait toujours au côté instructif des choses, est-ce que cette pêche des perles est dangereuse?

—Non, répondis-je vivement, surtout si l'on prend certaines précautions.

—Que risque-t-on dans ce métier? dit Ned Land: d'avaler quelques gorgées d'eau de mer!

—Comme vous dites, Ned. A propos, dis-je, en essayant de prendre le ton dégagé du capitaine Nemo, est-ce que vous avez peur des requins, brave Ned?

—Moi, répondit le Canadien, un harponneur de profession! C'est mon métier de me moquer d'eux!

—Il ne s'agit pas, dis-je, de les pêcher avec un émerillon, de les hisser sur le pont d'un navire, de leur couper la queue à coups de hache, de leur ouvrir le ventre, de leur arracher le cœur et de le jeter à la mer!

—Alors, il s'agit de...?

—Oui, précisément.

—Dans l'eau?

—Dans l'eau.

—Ma foi, avec un bon harpon! Vous savez, monsieur, ces requins, ce sont des bêtes assez mal façonnées. Il faut qu'elles se retournent sur le ventre pour vous happer, et, pendant ce temps...»

Ned Land avait une manière de prononcer le mot «happer» qui donnait froid dans le dos.

«Eh bien, et toi, Conseil, que penses-tu de ces squales?

—Moi, dit Conseil, je serai franc avec monsieur.

—A la bonne heure, pensai-je.

—Si monsieur affronte les requins, dit Conseil, je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui!»

CHAPITRE III

UNE PERLE DE DIX MILLIONS.

La nuit arriva. Je me couchai. Je dormis assez mal. Les squales jouèrent un rôle important dans mes rêves, et je trouvai très-juste et très-injuste à la fois cette étymologie qui fait venir le mot requin du mot «requiem.»

Le lendemain, à quatre heures du matin, je fus réveillé par le stewart que le capitaine Nemo avait spécialement mis à mon service. Je me levai rapidement, je m'habillai et je passai dans le salon.

Le capitaine Nemo m'y attendait.

«Monsieur Aronnax, me dit-il, êtes-vous prêt à partir?

—Je suis prêt.

—Veuillez me suivre.

—Et mes compagnons, capitaine?

—Ils sont prévenus et nous attendent.

—N'allons-nous pas revêtir nos scaphandres? demandai-je.

—Pas encore. Je n'ai pas laissé le Nautilus approcher de trop près cette côte, et nous sommes assez au large du banc de Manaar; mais j'ai fait parer le canot qui nous conduira au point précis de débarquement et nous épargnera un assez long trajet. Il emporte nos appareils de plongeurs, que nous revêtirons au moment où commencera cette exploration sous-marine.»

Le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central, dont les marches aboutissaient à la plate-forme. Ned et Conseil se trouvaient là, enchantés de «la partie de plaisir» qui se préparait. Cinq matelots du Nautilus, les avirons armés, nous attendaient dans le canot qui avait été bossé contre le bord.

La nuit était encore obscure. Des plaques de nuages couvraient le ciel et ne laissaient apercevoir que de rares étoiles. Je portai mes yeux du côté de la terre, mais je ne vis qu'une ligne trouble qui fermait les trois quarts de l'horizon du sud-ouest au nord-ouest. Le Nautilus, ayant remonté pendant la nuit la côte occidentale de Ceylan, se trouvait à l'ouest de la baie, ou plutôt de ce golfe formé par cette terre et l'île de Manaar. Là, sous les sombres eaux, s'étendait le banc de pintadines, inépuisable champ de perles dont la longueur dépasse vingt milles.

Le capitaine Nemo, Conseil, Ned Land et moi, nous prîmes place à l'arrière du canot. Le patron de l'embarcation se mit à la barre; ses quatre compagnons appuyèrent sur leurs avirons; la bosse fut larguée et nous débordâmes.

Le canot se dirigea vers le sud. Ses nageurs ne se pressaient pas. J'observai que leurs coups d'aviron, vigoureusement engagés sous l'eau, ne se succédaient que de dix secondes en dix secondes, suivant la méthode généralement usitée dans les marines de guerre. Tandis que l'embarcation courait sur son erre, les gouttelettes liquides frappaient en crépitant le fond noir des flots comme des bavures de plomb fondu. Une petite houle, venue du large, imprimait au canot un léger roulis, et quelques crêtes de lames clapotaient à son avant.

Nous étions silencieux. A quoi songeait le capitaine Nemo? Peut-être à cette terre dont il s'approchait, et qu'il trouvait trop près de lui, contrairement à l'opinion du Canadien, auquel elle semblait encore trop éloignée. Quant à Conseil, il était là en simple curieux.

Vers cinq heures et demie, les premières teintes de l'horizon accusèrent plus nettement la ligne supérieure de la côte. Assez plate dans l'est, elle se renflait un peu vers le sud. Cinq milles la séparaient encore, et son rivage se confondait avec les eaux brumeuses. Entre elle et nous, la mer était déserte. Pas un bateau, pas un plongeur. Solitude profonde sur ce lieu de rendez-vous des pêcheurs de perles. Ainsi que le capitaine Nemo me l'avait fait observer, nous arrivions un mois trop tôt dans ces parages.

A six heures, le jour se fit subitement, avec cette rapidité particulière aux régions tropicales, qui ne connaissent ni l'aurore ni le crépuscule. Les rayons solaires percèrent le rideau de nuages amoncelés sur l'horizon oriental, et l'astre radieux s'éleva rapidement.

Je vis distinctement la terre, avec quelques arbres épars çà et là.

Le canot s'avança vers l'île de Manaar, qui s'arrondissait dans le sud. Le capitaine Nemo s'était levé de son banc et observait la mer.

Sur un signe de lui, l'ancre fut mouillée, et la chaîne courut à peine, car le fond n'était pas à plus d'un mètre, et il formait en cet endroit l'un des plus hauts points du banc de pintadines. Le canot évita aussitôt sous la poussée du jusant qui portait au large.

«Nous voici arrivés, monsieur Aronnax, dit alors le capitaine Nemo. Vous voyez cette baie resserrée. C'est ici même que dans un mois se réuniront les nombreux bateaux de pêche des exploitants, et ce sont ces eaux que leurs plongeurs iront audacieusement fouiller. Cette baie est heureusement disposée pour ce genre de pêche. Elle est abritée des vents les plus forts, et la mer n'y est jamais très-houleuse, circonstance très-favorable au travail des plongeurs. Nous allons maintenant revêtir nos scaphandres, et nous commencerons notre promenade.»

Je ne répondis rien, et tout en regardant ces flots suspects, aidé des matelots de l'embarcation, je commençai à revêtir mon lourd vêtement de mer. Le capitaine Nemo et mes deux compagnons s'habillaient aussi. Aucun des hommes du Nautilus ne devait nous accompagner dans cette nouvelle excursion.

Bientôt nous fûmes emprisonnés jusqu'au cou dans le vêtement de caoutchouc, et des bretelles fixèrent sur notre dos les appareils à air. Quant aux appareils Ruhmkorff, il n'en était pas question. Avant d'introduire ma tête dans sa capsule de cuivre, j'en fis l'observation au capitaine.

«Ces appareils nous seraient inutiles, me répondit le capitaine. Nous n'irons pas à de grandes profondeurs, et les rayons solaires suffiront à éclairer notre marche. D'ailleurs, il n'est pas prudent d'emporter sous ces eaux une lanterne électrique. Son éclat pourrait attirer inopinément quelque dangereux habitant de ces parages.»

Pendant que le capitaine Nemo prononçait ces paroles, je me retournai vers Conseil et Ned Land. Mais ces deux amis avaient déjà emboîté leur tête dans la calotte métallique, et ils ne pouvaient ni entendre ni répondre.

Ned Land brandissait son énorme harpon. (Page 224.)

Une dernière question me restait à adresser au capitaine Nemo:

«Et nos armes, lui demandai-je, nos fusils?

—Des fusils! à quoi bon? Vos montagnards n'attaquent-ils pas l'ours un poignard à la main, et l'acier n'est-il pas plus sûr que le plomb? Voici une lame solide. Passez-la à votre ceinture et partons.»

Je regardai mes compagnons. Ils étaient armés comme nous, et, de plus, Ned Land brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le Nautilus.

Puis, suivant l'exemple du capitaine, je me laissai coiffer de la pesante sphère de cuivre, et nos réservoirs à air furent immédiatement mis en activité.

Je m'approchai de ce mollusque phénoménal. (Page 228.)

Un instant après, les matelots de l'embarcation nous débarquaient les uns après les autres, et, par un mètre et demi d'eau, nous prenions pied sur un sable uni. Le capitaine Nemo nous fit un signe de la main. Nous le suivîmes, et par une pente douce nous disparûmes sous les flots.

Là, les idées qui obsédaient mon cerveau m'abandonnèrent. Je redevins étonnamment calme. La facilité de mes mouvements accrut ma confiance, et l'étrangeté du spectacle captiva mon imagination.

Le soleil envoyait déjà sous les eaux une clarté suffisante. Les moindres objets restaient perceptibles. Après dix minutes de marche, nous étions par cinq mètres d'eau, et le terrain devenait à peu près plat.

Sur nos pas, comme des compagnies de bécassines dans un marais, se levaient des volées de poissons curieux du genre des monoptères, dont les sujets n'ont d'autre nageoire que celle de la queue. Je reconnus le javanais, véritable serpent long de huit décimètres, au ventre livide, que l'on confondrait facilement avec le congre sans les lignes d'or de ses flancs. Dans le genre des stromatées, dont le corps est très-comprimé et ovale, j'observai des parus aux couleurs éclatantes portant comme une faux leur nageoire dorsale, poissons comestibles qui, séchés et marinés, forment un mets excellent connu sous le nom de karawade; puis des tranquebars, appartenant au genre des apsiphoroïdes, dont le corps est recouvert d'une cuirasse écailleuse à huit pans longitudinaux.

Cependant l'élévation progressive du soleil éclairait de plus en plus la masse des eaux. Le sol changeait peu à peu. Au sable fin succédait une véritable chaussée de rochers arrondis, revêtus d'un tapis de mollusques et de zoophytes. Parmi les échantillons de ces deux embranchements, je remarquai des placènes à valves minces et inégales, sorte d'ostracées particulières à la mer Rouge et à l'océan Indien, des lucines orangées à coquille orbiculaire, des tarières subulées, quelques-unes de ces pourpres persiques qui fournissaient au Nautilus une teinture admirable, des rochers cornus, longs de quinze centimètres, qui se dressaient sous les flots comme des mains prêtes à vous saisir, des turbinelles cornigères, toutes hérissées d'épines, des lingules hyantes, des anatines, coquillages comestibles qui alimentent les marchés de l'Hindoustan, des pélagies panopyres, légèrement lumineuses, et enfin d'admirables oculines flabelliformes, magnifiques éventails qui forment l'une des plus riches arborisations de ces mers.

Au milieu de ces plantes vivantes et sous les berceaux d'hydrophytes couraient de gauches légions d'articulés, particulièrement des ranines dentées, dont la carapace représente un triangle un peu arrondi, des birgues spéciales à ces parages, des parthenopes horribles, dont l'aspect répugnait aux regards. Un animal non moins hideux que je rencontrai plusieurs fois, ce fut ce crabe énorme observé par M. Darwin, auquel la nature a donné l'instinct et la force nécessaire pour se nourrir de noix de cocos; il grimpe aux arbres du rivage, il fait tomber la noix qui se fend dans sa chute, et il l'ouvre avec ses puissantes pinces. Ici, sous ces flots clairs, ce crabe courait avec une agilité sans pareille, tandis que des chélonées franches, de cette espèce qui fréquente les côtes du Malabar, se déplaçaient lentement entre les roches ébranlées.

Vers sept heures, nous arpentions enfin le banc de pintadines, sur lequel les huîtres perlières se reproduisent par millions. Ces mollusques précieux adhéraient aux rocs et y étaient fortement attachés par ce byssus de couleur brune qui ne leur permet pas de se déplacer. En quoi ces huîtres sont inférieures aux moules elles-mêmes, auxquelles la nature n'a pas refusé toute faculté de locomotion.

La pintadine meleagrina, la mère perle, dont les valves sont à peu près égales, se présente sous la forme d'une coquille arrondie, aux épaisses parois, très-rugueuses à l'extérieur. Quelques-unes de ces coquilles étaient feuilletées et sillonnées de bandes verdâtres qui rayonnaient de leur sommet. Elles appartenaient aux jeunes huîtres. Les autres, à surface rude et noire, vieilles de dix ans et plus, mesuraient jusqu'à quinze centimètres de largeur.

Le capitaine Nemo me montra de la main cet amoncellement prodigieux de pintadines, et je compris que cette mine était véritablement inépuisable, car la force créatrice de la nature l'emporte sur l'instinct destructif de l'homme. Ned Land, fidèle à cet instinct, se hâtait d'emplir des plus beaux mollusques un filet qu'il portait à son côté.

Mais nous ne pouvions nous arrêter. Il fallait suivre le capitaine qui semblait se diriger par des sentiers connus de lui seul. Le sol remontait sensiblement, et parfois mon bras, que j'élevais, dépassait la surface de la mer. Puis le niveau du banc se rabaissait capricieusement. Souvent nous tournions de hauts rocs effilés en pyramidions. Dans leurs sombres anfractuosités de gros crustacés, pointés sur leurs hautes pattes comme des machines de guerre, nous regardaient de leurs yeux fixes, et sous nos pieds rampaient des myrianes, des glycères, des aricies et des annélides, qui allongeaient démesurément leurs antennes et leurs cyrrhes tentaculaires.

En ce moment s'ouvrit devant nos pas une vaste grotte, creusée dans un pittoresque entassement de rochers tapissés de toutes les hautes-lisses de la flore sous-marine. D'abord, cette grotte me parut profondément obscure. Les rayons solaires semblaient s'y éteindre par dégradations successives. Sa vague transparence n'était plus que de la lumière noyée.

Le capitaine Nemo y entra. Nous après lui. Mes yeux s'accoutumèrent bientôt à ces ténèbres relatives. Je distinguai les retombées si capricieusement contournées de la voûte que supportaient des piliers naturels, largement assis sur leur base granitique, comme les lourdes colonnes de l'architecture toscane. Pourquoi notre incompréhensible guide nous entraînait-il au fond de cette crypte sous-marine? J'allais le savoir avant peu.

Après avoir descendu une pente assez raide, nos pieds foulèrent le fond d'une sorte de puits circulaire. Là, le capitaine Nemo s'arrêta, et de la main il nous indiqua un objet que je n'avais pas encore aperçu.

C'était une huître de dimension extraordinaire, une tridacne gigantesque, un bénitier qui eût contenu un lac d'eau sainte, une vasque dont la largeur dépassait deux mètres, et conséquemment plus grande que celle qui ornait le salon du Nautilus.

Je m'approchai de ce mollusque phénoménal. Par son byssus il adhérait à une table de granit, et là il se développait isolément dans les eaux calmes de la grotte. J'estimai le poids de cette tridacne à trois cents kilogrammes. Or, une telle huître contient quinze kilos de chair, et il faudrait l'estomac d'un Gargantua pour en absorber quelques douzaines.

Le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve. Ce n'était pas la première fois qu'il le visitait, et je pensais qu'en nous conduisant en cet endroit il voulait seulement nous montrer une curiosité naturelle. Je me trompais. Le capitaine Nemo avait un intérêt particulier à constater l'état actuel de cette tridacne.

Les deux valves du mollusque étaient entr'ouvertes. Le capitaine s'approcha et introduisit son poignard entre les coquilles pour les empêcher de se rabattre; puis, de la main, il souleva la tunique membraneuse et frangée sur ses bords qui formait le manteau de l'animal.

Là, entre les plis foliacés, je vis une perle libre dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier. Sa forme globuleuse, sa limpidité parfaite, son orient admirable en faisaient un bijou d'un inestimable prix. Emporté par la curiosité, j'étendais la main pour la saisir, pour la peser, pour la palper! Mais le capitaine m'arrêta, fit un signe négatif, et, retirant son poignard par un mouvement rapide, il laissa les deux valves se refermer subitement.

Je compris alors quel était le dessein du capitaine Nemo. En laissant cette perle enfouie sous le manteau de la tridacne, il lui permettait de s'accroître insensiblement. Avec chaque année la sécrétion du mollusque y ajoutait de nouvelles couches concentriques. Seul, le capitaine connaissait la grotte où «mûrissait» cet admirable fruit de la nature: seul il l'élevait, pour ainsi dire, afin de la transporter un jour dans son précieux musée. Peut-être même, suivant l'exemple des Chinois et des Indiens, avait-il déterminé la production de cette perle en introduisant sous les plis du mollusque quelque morceau de verre et de métal, qui s'était peu à peu recouverte de la matière nacrée. En tout cas, comparant cette perle à celles que je connaissais déjà, à celles qui brillaient dans la collection du capitaine, j'estimai sa valeur à dix millions de francs au moins. Superbe curiosité naturelle et non bijou de luxe, car je ne sais quelles oreilles féminines auraient pu la supporter.

La visite à l'opulente tridacne était terminée. Le capitaine Nemo quitta la grotte, et nous remontâmes sur le banc de pintadines, au milieu de ces eaux claires que ne troublait pas encore le travail des plongeurs.

Nous marchions isolément, en véritables flâneurs, chacun s'arrêtant ou s'éloignant au gré de sa fantaisie. Pour mon compte, je n'avais plus aucun souci des dangers que mon imagination avait exagérés si ridiculement. Le haut-fond se rapprochait sensiblement de la surface de la mer, et bientôt par un mètre d'eau ma tête dépassa le niveau océanique. Conseil me rejoignit, et collant sa grosse capsule à la mienne, il me fit des yeux un salut amical. Mais ce plateau élevé ne mesurait que quelques toises, et bientôt nous fumes rentrés dans notre élément. Je crois avoir maintenant le droit de le qualifier ainsi.

Dix minutes après, le capitaine Nemo s'arrêtait soudain. Je crus qu'il faisait halte pour retourner sur ses pas. Non. D'un geste, il nous ordonna de nous blottir près de lui au fond d'une large anfractuosité. Sa main se dirigea vers un point de la masse liquide, et je regardai attentivement.

A cinq mètres de moi, une ombre apparut et s'abaissa jusqu'au sol. L'inquiétante idée des requins traversa mon esprit. Mais je me trompais, et, cette fois encore, nous n'avions pas affaire aux monstres de l'Océan.

C'était un homme, un homme vivant, un Indien, un noir, un pêcheur, un pauvre diable, sans doute, qui venait glaner avant la récolte. J'apercevais les fonds de son canot mouillé à quelques pieds au-dessus de sa tête. Il plongeait, et remontait successivement. Une pierre taillée en pain de sucre et qu'il serrait du pied, tandis qu'une corde la rattachait à son bateau, lui servait à descendre plus rapidement au fond de la mer. C'était là tout son outillage. Arrivé au sol, par cinq mètres de profondeur environ, il se précipitait à genoux et remplissait son sac de pintadines ramassées au hasard. Puis, il remontait, vidait son sac, ramenait sa pierre, et recommençait son opération qui ne durait que trente secondes.

Ce plongeur ne nous voyait pas. L'ombre du rocher nous dérobait à ses regards. Et d'ailleurs, comment ce pauvre Indien aurait-il jamais supposé que des hommes, des êtres semblables à lui, fussent là, sous les eaux, épiant ses mouvements, ne perdant aucun détail de sa pêche!

Plusieurs fois, il remonta ainsi et plongea de nouveau. Il ne rapportait pas plus d'une dizaine de pintadines à chaque plongée, car il fallait les arracher du banc auquel elles s'accrochaient par leur robuste byssus. Et combien de ces huîtres étaient privées de ces perles pour lesquelles il risquait sa vie!

Je l'observais avec une attention profonde. Sa manœuvre se faisait régulièrement, et pendant une demi-heure, aucun danger ne parut le menacer. Je me familiarisais donc avec le spectacle de cette pêche intéressante, quand, tout d'un coup, à un moment où l'Indien était agenouillé sur le sol, je lui vis faire un geste d'effroi, se relever et prendre son élan pour remonter à la surface des flots.

Je compris son épouvante. Une ombre gigantesque apparaissait au-dessus du malheureux plongeur. C'était un requin de grande taille qui s'avançait diagonalement, l'œil en feu, les mâchoires ouvertes!

J'étais muet d'horreur, incapable de faire un mouvement.

Le vorace animal, d'un vigoureux coup de nageoire, s'élança vers l'Indien, qui se jeta de côté et évita la morsure du requin, mais non le battement de sa queue, car cette queue, le frappant à la poitrine, l'étendit sur le sol.

Cette scène avait duré quelques secondes à peine. Le requin revint, et, se retournant sur le dos, il s'apprêtait à couper l'Indien en deux, quand je sentis le capitaine Nemo, posté près de moi, se lever subitement. Puis, son poignard à la main, il marcha droit au monstre, prêt à lutter corps à corps avec lui.

Le squale, au moment où il allait happer le malheureux pêcheur, aperçut son nouvel adversaire, et se replaçant sur le ventre, il se dirigea rapidement vers lui.

Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine, se jetant de côté avec une prestesse prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais, tout n'était pas dit. Un combat terrible s'engagea.

Le requin avait rugi, pour ainsi dire. Le sang sortait à flots de ses blessures. La mer se teignit de rouge, et, à travers ce liquide opaque, je ne vis plus rien.

Plus rien, jusqu'au moment où, dans une éclaircie, j'aperçus l'audacieux capitaine, cramponné à l'une des nageoires de l'animal, luttant corps à corps avec le monstre, labourant de coups de poignards le ventre de son ennemi, sans pouvoir toutefois porter le coup définitif, c'est-à-dire l'atteindre en plein cœur. Le squale, se débattant, agitait la masse des eaux avec furie, et leur remous menaçait de me renverser.

J'aurais voulu courir au secours du capitaine. Mais, cloué par l'horreur, je ne pouvais remuer.

Je regardais, l'œil hagard. Je voyais les phases de la lutte se modifier. Le capitaine tomba sur le sol, renversé par la masse énorme qui pesait sur lui. Puis, les mâchoires du requin s'ouvrirent démesurément comme une cisaille d'usine, et c'en était fait du capitaine si, prompt comme la pensée, son harpon à la main, Ned Land, se précipitant vers le requin, ne l'eût frappé de sa terrible pointe.

Les flots s'imprégnèrent d'une masse de sang. Ils s'agitèrent sous les mouvements du squale qui les battait avec une indescriptible fureur. Ned Land n'avait pas manqué son but. C'était le râle du monstre. Frappé au cœur, il se débattait dans des spasmes épouvantables, dont le contre-coup renversa Conseil.

Cependant, Ned Land avait dégagé le capitaine. Celui-ci, relevé sans blessures, alla droit à l'Indien, coupa vivement la corde qui le liait à sa pierre, le prit dans ses bras et, d'un vigoureux coup de talon, il remonta à la surface de la mer.

Nous le suivîmes tous trois, et, en quelques instants, miraculeusement sauvés, nous atteignions l'embarcation du pêcheur.

Le premier soin du capitaine Nemo fut de rappeler ce malheureux à la vie. Je ne savais s'il réussirait. Je l'espérais, car l'immersion de ce pauvre diable n'avait pas été longue. Mais le coup de queue du requin pouvait l'avoir frappé à mort.

Heureusement, sous les vigoureuses frictions de Conseil et du capitaine, je vis, peu à peu, le noyé revenir au sentiment. Il ouvrit les yeux. Quelle dut être sa surprise, son épouvante même, à voir les quatre grosses têtes de cuivre qui se penchaient sur lui!

Et surtout, que dut-il penser, quand le capitaine Nemo, tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles, le lui eut mis dans la main? Cette magnifique aumône de l'homme des eaux au pauvre Indien de Ceyland fut acceptée par celui-ci d'une main tremblante. Ses yeux effarés indiquaient du reste qu'il ne savait à quels êtres surhumains il devait à la fois la fortune et la vie.

Sur un signe du capitaine, nous regagnâmes le banc de pintadines, et, suivant la route déjà parcourue, après une demi-heure de marche nous rencontrions l'ancre qui rattachait au sol le canot du Nautilus.

Une fois embarqués, chacun de nous, avec l'aide des matelots, se débarrassa de sa lourde carapace de cuivre.

La première parole du capitaine Nemo fut pour le Canadien.

«Merci, maître Land, lui dit-il.

—C'est une revanche, capitaine, répondit Ned Land. Je vous devais cela.»

Un pâle sourire glissa sur les lèvres du capitaine, et ce fut tout.

«Au Nautilus,» dit-il.

L'embarcation vola sur les flots. Quelques minutes plus tard, nous rencontrions le cadavre du requin qui flottait.

Un combat terrible s'engagea. (Page 230.)

A la couleur noire marquant l'extrémité de ses nageoires, je reconnus le terrible mélanoptère de la mer des Indes, de l'espèce des requins proprement dits. Sa longueur dépassait vingt-cinq pieds; sa bouche énorme occupait le tiers de son corps. C'était un adulte, ce qui se voyait aux six rangées de dents, disposées en triangles isocèles sur la mâchoire supérieure.

Conseil le regardait avec un intérêt tout scientifique, et je suis sûr qu'il le rangeait, non sans raison, dans la classe des cartilagineux, ordre des chondroptérygiens à branchies fixes, famille des sélaciens, genre des squales.

Pendant que je considérais cette masse inerte, une douzaine de ces voraces mélanoptères apparut tout d'un coup autour de l'embarcation; mais, sans se préoccuper de nous, ils se jetèrent sur le cadavre et s'en disputèrent les lambeaux.

Des pans de rochers recouverts d'une fourrure d'algues. (Page 237.)

A huit heures et demie, nous étions de retour à bord du Nautilus.

Là, je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion au banc de Manaar. Deux observations s'en dégageaient inévitablement. L'une, portant sur l'audace sans pareille du capitaine Nemo, l'autre sur son dévouement pour un être humain, l'un des représentants de cette race qu'il fuyait sous les mers. Quoi qu'il en dît, cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier.

Lorsque je lui fis cette observation, il me répondit d'un ton légèrement ému:

«Cet Indien, monsieur le professeur, c'est un habitant du pays des opprimés, et je suis encore, et, jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là!»

CHAPITRE IV

LA MER ROUGE.

Pendant la journée du 29 janvier, l'île de Ceyland disparut sous l'horizon, et le Nautilus, avec une vitesse de vingt milles à l'heure, se glissa dans ce labyrinthe de canaux qui séparent les Maledives des Laquedives. Il rangea même l'île Kittan, terre d'origine madréporique, découverte par Vasco de Gama en 1499, et l'une des dix-neuf principales îles de cet archipel des Laquedives, situé entre 10° et 14°30′ de latitude nord, et 69° et 50° 72′ de longitude est.

Nous avions fait alors seize mille deux cent vingt milles, ou sept mille cinq cents lieues depuis notre point de départ dans les mers du Japon.

Le lendemain,—30 janvier,—lorsque le Nautilus remonta à la surface de l'Océan, il n'avait plus aucune terre en vue. Il faisait route au nord-nord-ouest, et se dirigeait vers cette mer d'Oman, creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne, qui sert de débouché au golfe Persique.

C'était évidemment une impasse, sans issue possible. Où nous conduisait donc le capitaine Nemo? Je n'aurais pu le dire. Ce qui ne satisfit pas le Canadien, qui, ce jour-là, me demanda où nous allions.

«Nous allons, maître Ned, où nous conduit la fantaisie du capitaine.

—Cette fantaisie, répondit le Canadien, ne peut nous mener loin. Le golfe Persique n'a pas d'issue, et si nous y entrons, nous ne tarderons guère à revenir sur nos pas.

—Eh bien! nous reviendrons, maître Land, et si après le golfe Persique, le Nautilus veut visiter la mer Rouge, le détroit de Babel-Mandeb est toujours là pour lui livrer passage.

—Je ne vous apprendrai pas, monsieur, répondit Ned Land, que la mer Rouge est non moins fermée que le golfe, puisque l'isthme de Suez n'est pas encore percé, et, le fût-il, un bateau mystérieux comme le nôtre ne se hasarderait pas dans ses canaux coupés d'écluses. Donc, la mer Rouge n'est pas encore le chemin qui nous ramènera en Europe.

—Aussi, n'ai-je pas dit que nous reviendrions en Europe.

—Que supposez-vous donc?

—Je suppose qu'après avoir visité ces curieux parages de l'Arabie et de l'Égypte, le Nautilus redescendra l'Océan indien, peut-être à travers le canal de Mozambique, peut-être au large des Mascareignes, de manière à gagner le cap de Bonne-Espérance.

—Et une fois au cap de Bonne-Espérance? demanda le Canadien avec une insistance toute particulière.

—Eh bien, nous pénétrerons dans cet Atlantique que nous ne connaissons pas encore. Ah çà! ami Ned, vous vous fatiguez donc de ce voyage sous les mers? Vous vous blasez donc sur le spectacle incessamment varié des merveilles sous-marines? Pour mon compte, je verrai avec un extrême dépit finir ce voyage qu'il aura été donné à si peu d'hommes de faire.

—Mais savez-vous, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, que voilà bientôt trois mois que nous sommes emprisonnés à bord de ce Nautilus?

—Non, Ned, je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir, et je ne compte ni les jours, ni les heures.

—Mais la conclusion?

—La conclusion viendra en son temps. D'ailleurs, nous n'y pouvons rien, et nous discutons inutilement. Si vous veniez me dire, mon brave Ned: «Une chance d'évasion nous est offerte,» je la discuterais avec vous. Mais tel n'est pas le cas et, à vous parler franchement, je ne crois pas que le capitaine Nemo s'aventure jamais dans les mers européennes.»

Par ce court dialogue, on verra que, fanatique du Nautilus, j'étais incarné dans la peau de son commandant.

Quant à Ned Land, il termina la conversation par ces mots, en forme de monologue: «Tout cela est bel et bon, mais, à mon avis, où il y a de la gêne, il n'y a plus de plaisir.»

Pendant quatre jours, jusqu'au 3 février, le Nautilus visita la mer d'Oman, sous diverses vitesses et à diverses profondeurs. Il semblait marcher au hasard, comme s'il eût hésité sur la route à suivre, mais il ne dépassa jamais le tropique du Cancer.

En quittant cette mer, nous eûmes un instant connaissance de Mascate, la plus importante ville du pays d'Oman. J'admirai son aspect étrange, au milieu des noirs rochers qui l'entourent et sur lesquels se détachent en blanc ses maisons et ses forts. J'aperçus le dôme arrondi de ses mosquées, la pointe élégante de ses minarets, ses fraîches et verdoyantes terrasses. Mais ce ne fut qu'une vision, et le Nautilus s'enfonça bientôt sous les flots sombres de ces parages.

Puis, il prolongea à une distance de six milles les côtes arabiques du Mahrah et de l'Hadramant, et sa ligne ondulée de montagnes, relevée de quelques ruines anciennes. Le 5 février, nous donnions enfin dans le golfe d'Aden, véritable entonnoir introduit dans ce goulot de Babel-Mandeb, qui entonne les eaux indiennes dans la mer Rouge.

Le 6 février, le Nautilus flottait en vue d'Aden, perché sur un promontoire qu'un isthme étroit réunit au continent, sorte de Gibraltar inaccessible, dont les Anglais ont refait les fortifications, après s'en être emparés en 1839. J'entrevis les minarets octogones de cette ville qui fut autrefois l'entrepôt le plus riche et le plus commerçant de la côte, au dire de l'historien Edrisi.

Je croyais bien que le capitaine Nemo, parvenu à ce point, allait revenir en arrière; mais je me trompais, et, à ma grande surprise, il n'en fut rien.

Le lendemain, 7 février, nous embouquions le détroit de Babel-Mandeb, dont le nom veut dire en langue arabe: «la porte des Larmes.» Sur vingt milles de large, il ne compte que cinquante-deux kilomètres de long, et pour le Nautilus lancé à toute vitesse, le franchir fut l'affaire d'une heure à peine. Mais je ne vis rien, pas même cette île de Périm, dont le gouvernement britannique a fortifié la position d'Aden. Trop de steamers anglais ou français des lignes de Suez à Bombay, à Calcutta, à Melbourne, à Bourbon, à Maurice, sillonnaient cet étroit passage, pour que le Nautilus tentât de s'y montrer. Aussi se tint-il prudemment entre deux eaux.

Enfin, à midi, nous sillonnions les flots de la mer Rouge.

La mer Rouge, lac célèbre des traditions bibliques, que les pluies ne rafraîchissent guère, qu'aucun fleuve important n'arrose, qu'une excessive évaporation pompe incessamment et qui perd chaque année une tranche liquide haute d'un mètre et demi! Singulier golfe, qui, fermé et dans les conditions d'un lac, serait peut-être entièrement desséché; inférieur en ceci à ses voisines la Caspienne ou l'Asphaltite, dont le niveau a seulement baissé jusqu'au point où leur évaporation a précisément égalé la somme des eaux reçues dans leur sein.

Cette mer Rouge a deux mille six cents kilomètres de longueur sur une largeur moyenne de deux cent quarante. Au temps des Ptolémées et des empereurs romains, elle fut la grande artère commerciale du monde, et le percement de l'isthme lui rendra cette antique importance que les railways de Suez ont déjà ramenée en partie.

Je ne voulus même pas chercher à comprendre ce caprice du capitaine Nemo qui pouvait le décider à nous entraîner dans ce golfe. Mais j'approuvai sans réserve le Nautilus d'y être entré. Il prit une allure moyenne, tantôt se tenant à la surface, tantôt plongeant pour éviter quelque navire, et je pus observer ainsi le dedans et le dessus de cette mer si curieuse.

Le 8 février, dès les premières heures du jour, Moka nous apparut, ville maintenant ruinée, dont les murailles tombent au seul bruit du canon, et qu'abritent çà et là quelques dattiers verdoyants. Cité importante, autrefois, qui renfermait six marchés publics, vingt-six mosquées, et à laquelle ses murs, défendus par quatorze forts, faisaient une ceinture de trois kilomètres.

Puis, le Nautilus se rapprocha des rivages africains où la profondeur de la mer est plus considérable. Là, entre deux eaux d'une limpidité de cristal, par les panneaux ouverts, il nous permit de contempler d'admirables buissons de coraux éclatants, et de vastes pans de rochers revêtus d'une splendide fourrure verte d'algues et de fucus. Quel indescriptible spectacle, et quelle variété de sites et de paysages à l'arasement de ces écueils et de ces îlots volcaniques qui confinent à la côte lybienne! Mais où ces arborisations apparurent dans toute leur beauté, ce fut vers les rives orientales que le Nautilus ne tarda pas à rallier. Ce fut sur les côtes du Téhama, car alors non-seulement ces étalages de zoophytes fleurissaient au-dessous du niveau de la mer, mais ils formaient aussi des entrelacements pittoresques qui se déroulaient à dix brasses au-dessus; ceux-ci plus capricieux, mais moins colorés que ceux-là dont l'humide vitalité des eaux entretenait la fraîcheur.

Que d'heures charmantes je passai ainsi à la vitre du salon! Que d'échantillons nouveaux de la flore et de la faune sous-marine j'admirai sous l'éclat de notre fanal électrique! Des fongies agariciformes, des actinies de couleur ardoisée, entre autres le thalassianthus aster, des tubipores disposés comme des flûtes et n'attendant que le souffle du dieu Pan, des coquilles particulières à cette mer, qui s'établissent dans les excavations madréporiques et dont la base est contournée en courte spirale, et enfin mille spécimens d'un polypier que je n'avais pas observé encore, la vulgaire éponge.

La classe des spongiaires, première du groupe des polypes, a été précisément créée par ce curieux produit dont l'utilité est incontestable. L'éponge n'est point un végétal comme l'admettent encore quelques naturalistes, mais un animal du dernier ordre, un polypier inférieur à celui du corail. Son animalité n'est pas douteuse, et on ne peut même adopter l'opinion des anciens qui la regardaient comme un être intermédiaire entre la plante et l'animal. Je dois dire cependant, que les naturalistes ne sont pas d'accord sur le mode d'organisation de l'éponge. Pour les uns, c'est un polypier, et pour d'autres tels que M. Milne Edwards, c'est un individu isolé et unique.

La classe des spongiaires contient environ trois cents espèces qui se rencontrent dans un grand nombre de mers, et même dans certains cours d'eau où elles ont reçu le nom de «fluviatiles.» Mais leurs eaux de prédilection sont celles de la Méditerranée, de l'archipel grec, de la côte de Syrie et de la mer Rouge. Là se reproduisent et se développent ces éponges fines-douces dont la valeur s'élève jusqu'à cent cinquante francs, l'éponge blonde de Syrie, l'éponge dure de Barbarie, etc. Mais puisque je ne pouvais espérer d'étudier ces zoophytes dans les échelles du Levant, dont nous étions séparés par l'infranchissable isthme de Suez, je me contentai de les observer dans les eaux de la mer Rouge.

J'appelai donc Conseil près de moi, pendant que le Nautilus, par une profondeur moyenne de huit à neuf mètres, rasait lentement tous ces beaux rochers de la côte orientale.

Là croissaient des éponges de toutes formes, des éponges pédiculées, foliacées, globuleuses, digitées. Elles justifiaient assez exactement ces noms de corbeilles, de calices, de quenouilles, de cornes d'élan, de pied de lion, de queue de paon, de gant de Neptune, que leur ont attribué les pêcheurs, plus poëtes que les savants. De leur tissu fibreux, enduit d'une substance gélatineuse à demi-fluide, s'échappaient incessamment de petits filets d'eau, qui après avoir porté la vie dans chaque cellule, en étaient expulsés par un mouvement contractile. Cette substance disparaît après la mort du polype, et se putréfie en dégageant de l'ammoniaque. Il ne reste plus alors que ces fibres cornées ou gélatineuses dont se compose l'éponge domestique, qui prend une teinte roussâtre,et qui s'emploie à des usages divers, selon son degré d'élasticité, de perméabilité ou de résistance à la macération.

Ces polypiers adhéraient aux rochers, aux coquilles des mollusques et même aux tiges d'hydrophytes. Ils garnissaient les plus petites anfractuosités, les uns s'étalant, les autres se dressant ou pendant comme des excroissances coralligènes. J'appris à Conseil que ces éponges se pêchaient de deux manières, soit à la drague, soit à la main. Cette dernière méthode qui nécessite l'emploi des plongeurs, est préférable, car en respectant le tissu du polypier, elle lui laisse une valeur très-supérieure.

Les autres zoophytes qui pullulaient auprès des spongiaires, consistaient principalement en méduses d'une espèce très-élégante; les mollusques étaient représentés par des variétés de calmars, qui, d'après d'Orbigny, sont spéciales à la mer Rouge, et les reptiles par des tortues virgata, appartenant au genre des Chélonées, qui fournirent à notre table un mets sain et délicat.

Quant aux poissons, ils étaient nombreux et souvent remarquables. Voici ceux que les filets du Nautilus rapportaient plus fréquemment à bord: des raies, parmi lesquelles les limmes de forme ovale, de couleur brique, au corps semé d'inégales taches bleues et reconnaissables à leur double aiguillon dentelé, des arnacks au dos argenté, des pastenaques à la queue pointillée, et des bockats, vastes manteaux longs de deux mètres qui ondulaient entre les eaux, des aodons, absolument dépourvus de dents, sortes de cartilagineux qui se rapprochent du squale, des ostracions-dromadaires dont la bosse se termine par un aiguillon recourbé, long d'un pied et demi, des ophidies, véritables murènes à la queue argentée, au dos bleuâtre, aux pectorales brunes bordées d'un liseré gris, des fiatoles, espèces de stromatées, zébrés d'étroites raies d'or et parés des trois couleurs de la France, des blémies-garamits, longs de quatre décimètres, de superbes caranx, décorés de sept bandes transversales d'un beau noir, de nageoires bleues et jaunes, et d'écailles d'or et d'argent, des centropodes, des mulles auriflammes à tête jaune, des scares, des labres, des balistes, des gobies, etc., et mille autres poissons communs aux Océans que nous avions déjà traversés.

Le 9 février, le Nautilus flottait dans cette partie la plus large de la mer Rouge, qui est comprise entre Souakin sur la côte ouest et Quonfodah sur la côte est, sur un diamètre de cent quatre-vingt dix milles.

Ce jour-là à midi, après le point, le capitaine Nemo monta sur la plateforme où je me trouvais. Je me promis de ne point le laisser redescendre sans l'avoir au moins pressenti sur ses projets ultérieurs. Il vint à moi dès qu'il m'aperçut, m'offrit gracieusement un cigare et me dit:

«Eh bien! monsieur le professeur, cette mer Rouge vous plaît-elle? Avez-vous suffisamment observé les merveilles qu'elle recouvre, ses poissons et ses zoophytes, ses parterres d'éponges et ses forêts de corail? Avez-vous entrevu les villes jetées sur ses bords?

—Oui, capitaine Nemo, répondis-je, et le Nautilus s'est merveilleusement prêté à toute cette étude. Ah! c'est un intelligent bateau!

—Oui, monsieur, intelligent, audacieux et invulnérable! Il ne redoute ni les terribles tempêtes de la mer Rouge, ni ses courants, ni ses écueils.

—En effet, dis-je, cette mer est citée entre les plus mauvaises, et si je ne me trompe, au temps des Anciens, sa renommée était détestable.

—Détestable, monsieur Aronnax. Les historiens grecs et latins n'en parlent pas à son avantage, et Strabon dit qu'elle est particulièrement dure à l'époque des vents Etésiens et de la saison des pluies. L'arabe Edrisi qui la dépeint sous le nom de golfe de Colzoum raconte que les navires périssaient en grand nombre sur ses bancs de sable, et que personne ne se hasardait à y naviguer la nuit. C'est, prétend-il, une mer sujette à d'affreux ouragans, semée d'îles inhospitalières, et «qui n'offre rien de bon» ni dans ses profondeurs, ni à sa surface. En effet, telle est l'opinion qui se trouve dans Arrien, Agatharchide et Artémidore.