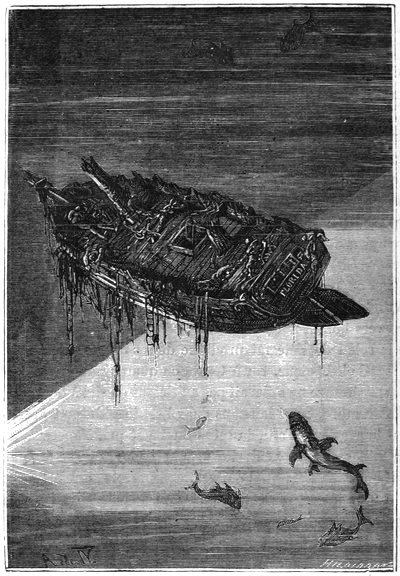

Nous étions en présence d'un navire. (Page 140.)

Cette baie, draguée à plusieurs reprises, fournit abondamment des huîtres excellentes. Nous en mangeâmes immodérément, après les avoir ouvertes sur notre table même, suivant le précepte de Sénèque. Ces mollusques appartenaient à l'espèce connue sous le nom d'ostrea lamellosa, qui est très-commune en Corse. Ce banc de Wailea devait être considérable, et, certainement, sans des causes multiples de destruction, ces agglomérations finiraient par combler les baies, puisque l'on compte jusqu'à deux millions d'œufs dans un seul individu.

L'île de Vanikoro. (Page 146.)

Et si maître Ned Land n'eut pas à se repentir de sa gloutonnerie en cette circonstance, c'est que l'huître est le seul mets qui ne provoque jamais d'indigestion. En effet, il ne faut pas moins de seize douzaines de ces mollusques acéphales pour fournir les trois cent quinze grammes de substance azotée, nécessaires à la nourriture quotidienne d'un seul homme.

Le 25 décembre, le Nautilus naviguait au milieu de l'archipel des Nouvelles-Hébrides, que Quiros découvrit en 1606, que Bougainville explora en 1768, et auquel Cook donna son nom actuel en 1773. Ce groupe se compose principalement de neuf grandes îles, et forme une bande de cent vingt lieues du nord-nord-ouest au sud-sud-est, comprise entre 15° et 2° de latitude sud, et entre 164° et 168° de longitude. Nous passâmes assez près de l'île d'Aurou, qui, au moment des observations de midi, m'apparut comme une masse de bois verts, dominée par un pic d'une grande hauteur.

Ce jour-là, c'était Noël, et Ned Land me sembla regretter vivement la célébration du «Christmas», la véritable fête de la famille, dont les protestants sont fanatiques.

Je n'avais pas aperçu le capitaine Nemo depuis une huitaine de jours, quand le 27, au matin, il entra dans le grand salon, ayant toujours l'air d'un homme qui vous a quitté depuis cinq minutes. J'étais occupé à reconnaître sur le planisphère la route du Nautilus. Le capitaine s'approcha, posa un doigt sur un point de la carte, et prononça ce seul mot:

«Vanikoro.»

Ce nom fut magique. C'était le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de La Pérouse. Je me relevai subitement.

«Le Nautilus nous porte à Vanikoro? demandai-je.

—Oui, monsieur le professeur, répondit le capitaine.

—Et je pourrai visiter ces îles célèbres où se brisèrent la Boussole et l'Astrolabe?

—Si cela vous plaît, monsieur le professeur.

—Quand serons-nous à Vanikoro?

—Nous y sommes, monsieur le professeur.»

Suivi du capitaine Nemo, je montai sur la plate-forme, et de là, mes regards parcoururent avidement l'horizon.

Dans le nord-est émergeaient deux îles volcaniques d'inégale grandeur, entourées d'un récif de coraux qui mesurait quarante milles de circuit. Nous étions en présence de l'île de Vanikoro proprement dite, à laquelle Dumont d'Urville imposa le nom d'île de la Recherche, et précisément devant le petit havre de Vanou, situé par 16° 4′ de latitude sud, et 164° 32′ de longitude est. Les terres semblaient recouvertes de verdure depuis la plage jusqu'aux sommets de l'intérieur, que dominait le mont Kapogo, haut de quatre cent soixante-seize toises.

Le Nautilus, après avoir franchi la ceinture extérieure de roches par une étroite passe, se trouva en-dedans des brisants, où la mer avait une profondeur de trente à quarante brasses. Sous le verdoyant ombrage des palétuviers, j'aperçus quelques sauvages qui montrèrent une extrême surprise à notre approche. Dans ce long corps noirâtre, s'avançant à fleur d'eau, ne voyaient-ils pas quelque cétacé formidable dont ils devaient se défier?

En ce moment, le capitaine Nemo me demanda ce que je savais du naufrage de La Pérouse.

«Ce que tout le monde en sait, capitaine, lui répondis-je.

—Et pourriez-vous m'apprendre ce que tout le monde en sait? me demanda-t-il d'un ton un peu ironique.

—Très-facilement.»

Je lui racontai ce que les derniers travaux de Dumont-d'Urville avaient fait connaître, travaux dont voici le résumé très-succinct.

La Pérouse et son second, le capitaine de Langle, furent envoyés par Louis XVI, en 1785, pour accomplir un voyage de circumnavigation. Ils montaient les corvettes la Boussole et l'Astrolabe, qui ne reparurent plus.

En 1791, le gouvernement français, justement inquiet du sort des deux corvettes, arma deux grandes flûtes, la Recherche et l'Espérance, qui quittèrent Brest, le 28 septembre, sous les ordres de Bruni d'Entrecasteaux. Deux mois après, on apprenait par la déposition d'un certain Bowen, commandant l'Albermale, que des débris de navires naufragés avaient été vus sur les côtes de la Nouvelle-Géorgie. Mais d'Entrecasteaux, ignorant cette communication,—assez incertaine, d'ailleurs,—se dirigea vers les îles de l'Amirauté, désignées dans un rapport du capitaine Hunter comme étant le lieu du naufrage de La Pérouse.

Ses recherches furent vaines, l'Espérance et la Recherche passèrent même devant Vanikoro sans s'y arrêter, et, en somme, ce voyage fut très-malheureux, car il coûta la vie à d'Entrecasteaux, à deux de ses seconds et à plusieurs marins de son équipage.

Ce fut un vieux routier du Pacifique, le capitaine Dillon, qui, le premier, retrouva des traces indiscutables des naufragés. Le 15 mai 1824, son navire, le Saint-Patrick, passa près de l'île de Tikopia, l'une des Nouvelles-Hébrides. Là, un lascar, l'ayant accosté dans une pirogue, lui vendit une poignée d'épée en argent qui portait l'empreinte de caractères gravés au burin. Ce lascar prétendait, en outre, que, six ans auparavant, pendant un séjour à Vanikoro, il avait vu deux Européens qui appartenaient à des navires échoués depuis de longues années sur les récifs de l'île.

Dillon devina qu'il s'agissait des navires de La Pérouse, dont la disparition avait ému le monde entier. Il voulut gagner Vanikoro, où, suivant le lascar, se trouvaient de nombreux débris du naufrage; mais les vents et les courants l'en empêchèrent.

Dillon revint à Calcutta. Là, il sut intéresser à sa découverte la Société Asiatique et la Compagnie des Indes. Un navire, auquel on donna le nom de la Recherche, fut mis à sa disposition, et il partit, le 23 janvier 1827, accompagné d'un agent français.

La Recherche, après avoir relâché sur plusieurs points du Pacifique, mouilla devant Vanikoro, le 7 juillet 1827, dans ce même havre de Vanou, où le Nautilus flottait en ce moment.

Là, il recueillit de nombreux restes du naufrage, des ustensiles de fer, des ancres, des estropes de poulies, des pierriers, un boulet de dix-huit, des débris d'instruments d'astronomie, un morceau de couronnement, et une cloche en bronze portant cette inscription: «Bazin m'a fait», marque de la fonderie de l'Arsenal de Brest vers 1785. Le doute n'était donc plus possible.

Dillon, complétant ses renseignements, resta sur le lieu du sinistre jusqu'au mois d'octobre. Puis, il quitta Vanikoro, se dirigea vers la Nouvelle-Zélande, mouilla à Calcutta, le 7 avril 1828, et revint en France, où il fut très-sympathiquement accueilli par Charles X.

Mais, à ce moment, Dumont d'Urville, sans avoir eu connaissance des travaux de Dillon, était déjà parti pour chercher ailleurs le théâtre du naufrage. Et, en effet, on avait appris par les rapports d'un baleinier que des médailles et une croix de Saint-Louis se trouvaient entre les mains des sauvages de la Louisiade et de la Nouvelle-Calédonie.

Dumont d'Urville, commandant l'Astrolabe, avait donc pris la mer, et, deux mois après que Dillon venait de quitter Vanikoro, il mouillait devant Hobart-Town. Là, il avait connaissance des résultats obtenus par Dillon, et, de plus, il apprenait qu'un certain James Hobbs, second de l'Union, de Calcutta, ayant pris terre sur une île située par 8° 18′ de latitude sud et 156° 30′ de longitude est, avait remarqué des barres de fer et des étoffes rouges dont se servaient les naturels de ces parages.

Dumont d'Urville, assez perplexe, et ne sachant s'il devait ajouter foi à ces récits rapportés par des journaux peu dignes de confiance, se décida cependant à se lancer sur les traces de Dillon.

Le 10 février 1828, l'Astrolabe se présenta devant Tikopia, prit pour guide et interprète un déserteur fixé sur cette île, fit route vers Vanikoro, en eut connaissance le 12 février, prolongea ses récifs jusqu'au 14, et, le 20 seulement, mouilla au-dedans de la barrière, dans le havre de Vanou.

Le 23, plusieurs des officiers firent le tour de l'île, et rapportèrent quelques débris peu importants. Les naturels, adoptant un système de dénégations et de faux-fuyants, refusaient de les mener sur le lieu du sinistre. Cette conduite, très-louche, laissa croire qu'ils avaient maltraité les naufragés, et, en effet, ils semblaient craindre que Dumont d'Urville ne fût venu venger La Pérouse et ses infortunés compagnons.

Cependant, le 26, décidés par des présents, et comprenant qu'ils n'avaient à craindre aucune représaille, ils conduisirent le second, M. Jacquinot, sur le théâtre du naufrage.

Là, par trois ou quatre brasses d'eau, entre les récifs Pacou et Vanou, gisaient des ancres, des canons, des saumons de fer et de plomb, empâtés dans les concrétions calcaires. La chaloupe et la baleinière de l'Astrolabe furent dirigées vers cet endroit, et, non sans de longues fatigues, leurs équipages parvinrent à retirer une ancre pesant dix-huit cents livres, un canon de huit en fonte, un saumon de plomb et deux pierriers de cuivre.

Dumont d'Urville, interrogeant les naturels, apprit aussi que La Pérouse, après avoir perdu ses deux navires sur les récifs de l'île, avait construit un bâtiment plus petit, pour aller se perdre une seconde fois... Où? On ne savait.

Le commandant de l'Astrolabe fit alors élever, sous une touffe de mangliers, un cénotaphe à la mémoire du célèbre navigateur et de ses compagnons. Ce fut une simple pyramide quadrangulaire, assise sur une base de coraux, et dans laquelle n'entra aucune ferrure qui pût tenter la cupidité des naturels.

Puis, Dumont d'Urville voulut partir; mais ses équipages étaient minés par les fièvres de ces côtes malsaines, et, très-malade lui-même, il ne put appareiller que le 17 mars.

Cependant, le gouvernement français, craignant que Dumont d'Urville ne fût pas au courant des travaux de Dillon, avait envoyé à Vanikoro la corvette la Bayonnaise, commandée par Legoarant de Tromelin, qui était en station sur la côte ouest de l'Amérique. La Bayonnaise mouilla devant Vanikoro, quelques mois après le départ de l'Astrolabe, ne trouva aucun document nouveau, mais constata que les sauvages avaient respecté le mausolée de La Pérouse.

Telle est la substance du récit que je fis au capitaine Nemo.

«Ainsi, me dit-il, on ne sait encore où est allé périr ce troisième navire construit par les naufragés sur l'île de Vanikoro?

—On ne sait.»

Le capitaine Nemo ne répondit rien, et me fit signe de le suivre au grand salon. Le Nautilus s'enfonça de quelques mètres au-dessous des flots, et les panneaux s'ouvrirent.

Je me précipitai vers la vitre, et sous les empâtements de coraux, revêtus de fongies, de syphonules, d'alcyons, de cariophyllées, à travers des myriades de poissons charmants, des girelles, des glyphisidons, des pomphérides, des diacopes, des holocentres, je reconnus certains débris que les dragues n'avaient pu arracher, des étriers de fer, des ancres, des canons, des boulets, une garniture de cabestan, une étrave, tous objets provenant des navires naufragés et maintenant tapissés de fleurs vivantes.

Et pendant que je regardais ces épaves désolées, le capitaine Nemo me dit d'une voix grave:

«Le commandant La Pérouse partit le 7 décembre 1785 avec ses navires la Boussole et l'Astrolabe. Il mouilla d'abord à Botany-Bay, visita l'archipel des Amis, la Nouvelle-Calédonie, se dirigea vers Santa-Cruz et relâcha à Namouka, l'une des îles du groupe Hapaï. Puis, ses navires arrivèrent sur les récifs inconnus de Vanikoro. La Boussole, qui marchait en avant, s'engagea sur la côte méridionale. L'Astrolabe vint à son secours et s'échoua de même. Le premier navire se détruisit presque immédiatement. Le second, engravé sous le vent, résista quelques jours. Les naturels firent assez bon accueil aux naufragés. Ceux-ci s'installèrent dans l'île, et construisirent un bâtiment plus petit avec les débris des deux grands. Quelques matelots restèrent volontairement à Vanikoro. Les autres, affaiblis, malades, partirent avec La Pérouse. Ils se dirigèrent vers les îles Salomon, et ils périrent, corps et biens, sur la côte occidentale de l'île principale du groupe, entre les caps Déception et Satisfaction!

—Et comment le savez-vous? m'écriai-je.

—Voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage!»

Le capitaine Nemo me montra une boîte de fer-blanc, estampillée aux armes de France, et toute corrodée par les eaux salines. Il l'ouvrit, et je vis une liasse de papiers jaunis, mais encore lisibles.

C'étaient les instructions même du ministre de la marine au commandant La Pérouse, annotées en marge de la main de Louis XVI!

«Ah! c'est une belle mort pour un marin! dit alors le capitaine Nemo. C'est une tranquille tombe que cette tombe de corail, et fasse le ciel que, mes compagnons et moi, nous n'en ayons jamais d'autre!»

CHAPITRE XX

LE DÉTROIT DE TORRÈS.

Pendant la nuit du 27 au 28 décembre, le Nautilus abandonna les parages de Vanikoro avec une vitesse excessive. Sa direction était sud-ouest, et, en trois jours, il franchit les sept cent cinquante lieues qui séparent le groupe de La Pérouse de la pointe sud-est de la Papouasie.

Le 1er janvier 1863, de grand matin, Conseil me rejoignit sur la plateforme.

«Monsieur, me dit ce brave garçon, monsieur me permettra-t-il de lui souhaiter une bonne année?

—Comment donc, Conseil, mais exactement comme si j'étais à Paris, dans mon cabinet du Jardin des Plantes. J'accepte tes vœux et je t'en remercie. Seulement, je te demanderai ce que tu entends par «une bonne année,» dans les circonstances où nous nous trouvons. Est-ce l'année qui amènera la fin de notre emprisonnement, ou l'année qui verra se continuer cet étrange voyage?

—Ma foi, répondit Conseil, je ne sais trop que dire à monsieur. Il est certain que nous voyons de curieuses choses, et que, depuis deux mois, nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer. La dernière merveille est toujours la plus étonnante, et si cette progression se maintient, je ne sais pas comment cela finira. M'est avis que nous ne retrouverons jamais une occasion semblable.

—Jamais, Conseil.

—En outre, monsieur Nemo, qui justifie bien son nom latin, n'est pas plus gênant que s'il n'existait pas.

—Comme tu le dis, Conseil.

—Je pense donc, n'en déplaise à monsieur, qu'une bonne année serait une année qui nous permettrait de tout voir...

—De tout voir, Conseil? Ce serait peut-être long. Mais qu'en pense Ned Land?

—Ned Land pense exactement le contraire de moi, répondit Conseil. C'est un esprit positif et un estomac impérieux. Regarder les poissons et toujours en manger ne lui suffit pas. Le manque de vin, de pain, de viande, cela ne convient guère à un digne Saxon auquel les beefsteaks sont familiers, et que le brandy ou le gin, pris dans une proportion modérée, n'effrayent guère!

—Pour mon compte, Conseil, ce n'est point là ce qui me tourmente, et je m'accommode très-bien du régime du bord.

—Moi de même, répondit Conseil. Aussi je pense autant à rester que maître Land à prendre la fuite. Donc, si l'année qui commence n'est pas bonne pour moi, elle le sera pour lui, et réciproquement. De cette façon, il y aura toujours quelqu'un de satisfait. Enfin, pour conclure, je souhaite à monsieur ce qui fera plaisir à monsieur.

—Merci, Conseil. Seulement je te demanderai de remettre à plus tard la question des étrennes, et de les remplacer provisoirement par une bonne poignée de main. Je n'ai que cela sur moi.

Je vis une liasse de papiers jaunis. (Page 150.)

—Monsieur n'a jamais été si généreux,» répondit Conseil.

Et là-dessus, le brave garçon s'en alla.

Le 2 janvier, nous avions fait onze mille trois cent quarante milles, soit cinq mille deux cent cinquante lieues, depuis notre point de départ dans les mers du Japon. Devant l'éperon du Nautilus s'étendaient les dangereux parages de la mer de corail, sur la côte nord-est de l'Australie. Notre bateau prolongeait à une distance de quelques milles ce redoutable banc sur lequel les navires de Cook faillirent se perdre, le 10 juin 1770. Le bâtiment que montait Cook donna sur un roc, et s'il ne coula pas, ce fut grâce à cette circonstance que le morceau de corail, détaché au choc, resta engagé dans la coque entr'ouverte.

Le Nautilus venait de toucher. (Page 156.)

J'aurais vivement souhaité de visiter ce récif long de trois cent soixante lieues, contre lequel la mer, toujours houleuse, se brisait avec une intensité formidable et comparable aux roulements du tonnerre. Mais en ce moment, les plans inclinés du Nautilus nous entraînaient à une grande profondeur, et je ne pus rien voir de ces hautes murailles coralligènes. Je dus me contenter des divers échantillons de poissons rapportés par nos filets. Je remarquai, entre autres, des germons, espèces de scombres grands comme des thons, aux flancs bleuâtres, et rayés de bandes transversales qui disparaissent avec la vie de l'animal. Ces poissons nous accompagnaient par troupes et fournirent à notre table une chair excessivement délicate. On prit aussi un grand nombre de spares vertors, longs d'un demi-décimètre, ayant le goût de la dorade, et des pyrapèdes volants, véritables hirondelles sous-marines, qui, par les nuits obscures, rayent alternativement les airs et les eaux de leurs lueurs phosphorescentes. Parmi les mollusques et les zoophytes, je trouvai dans les mailles du chalut diverses espèces d'alcyonnaires, des oursins, des marteaux, des éperons, des cadrans, des cérites, des hyalles. La flore était représentée par de belles algues flottantes, des laminaires et des macrocystes, imprégnées du mucilage qui transsudait à travers leurs pores, et parmi lesquelles je recueillis une admirable Nemastoma Geliniaroïde, qui fut classée parmi les curiosités naturelles du musée.

Deux jours après avoir traversé la mer de Corail, le 4 janvier, nous eûmes connaissance des côtes de la Papouasie. A cette occasion, le capitaine Nemo m'apprit que son intention était de gagner l'Océan Indien par le détroit de Torrès. Sa communication se borna là. Ned vit avec plaisir que cette route le rapprochait des mers européennes.

Ce détroit de Torrès est regardé comme non moins dangereux par les écueils qui le hérissent que par les sauvages habitants qui fréquentent ses côtes. Il sépare de la Nouvelle-Hollande la grande île de la Papouasie, nommée aussi Nouvelle-Guinée.

La Papouasie a quatre cents lieues de long sur cent trente lieues de large, et une superficie de quarante mille lieues géographiques. Elle est située, en latitude, entre 0° 19′ et 10° 2′ sud, et en longitude, entre 128° 23′ et 146° 15′. A midi, pendant que le second prenait la hauteur du soleil, j'aperçus les sommets des monts Arfalxs, élevés par plans et terminés par des pitons aigus.

Cette terre, découverte en 1511 par le Portugais Francisco Serrano, fut visitée successivement par don José de Menesès en 1526, par Grijalva en 1527, par le général espagnol Alvar de Saavedra en 1528, par Juigo Ortez en 1545, par le hollandais Schouten en 1616, par Nicolas Sruick en 1753, par Tasman, Dampier, Fumel, Carteret, Edwards, Bougainville, Cook, Forrest, Mac Cluer, par d'Entrecasteaux en 1792, par Duperrey en 1823, et par Dumont d'Urville en 1827. «C'est le foyer des noirs qui occupent toute la Malaisie,» a dit M. de Rienzi, et je ne me doutais guère que les hasards de cette navigation allaient me mettre en présence des redoutables Andamènes.

Le Nautilus se présenta donc à l'entrée du plus dangereux détroit du globe, de celui que les plus hardis navigateurs osent à peine à franchir, détroit que Louis Paz de Torrès affronta en revenant des mers du Sud dans la Mélanésie, et dans lequel, en 1840, les corvettes échouées de Dumont d'Urville furent sur le point de se perdre corps et biens. Le Nautilus lui-même, supérieur à tous les dangers de la mer, allait, cependant, faire connaissance avec les récifs coralliens.

Le détroit de Torrès a environ trente-quatre lieues de large, mais il est obstrué par une innombrable quantité d'îles, d'îlots, de brisants, de rochers, qui rendent sa navigation presque impraticable. En conséquence, le capitaine Nemo prit toutes les précautions voulues pour le traverser. Le Nautilus, flottant à fleur d'eau, s'avançait sous une allure modérée. Son hélice, comme une queue de cétacé, battait les flots avec lenteur.

Profitant de cette situation, mes deux compagnons et moi, nous avions pris place sur la plate-forme toujours déserte. Devant nous s'élevait la cage du timonier, et je me trompe fort, ou le capitaine Nemo devait être là, dirigeant lui-même son Nautilus.

J'avais sous les yeux les excellentes cartes du détroit de Torrès levées et dressées par l'ingénieur hydrographe Vincendon Dumoulin et l'enseigne de vaisseau Coupvent-Desbois,—maintenant amiral,—qui faisaient partie de l'état-major de Dumont-d'Urville pendant son dernier voyage de circumnavigation. Ce sont, avec celles du capitaine King, les meilleures cartes qui débrouillent l'imbroglio de cet étroit passage, et je les consultais avec une scrupuleuse attention.

Autour du Nautilus la mer bouillonnait avec furie. Le courant de flots, qui portait du sud-est au nord-ouest avec une vitesse de deux milles et demi, se brisait sur les coraux dont la tête émergeait çà et là.

«Voilà une mauvaise mer! me dit Ned Land.

—Détestable, en effet, répondis-je, et qui ne convient guère à un bâtiment comme le Nautilus.

—Il faut, reprit le Canadien, que ce damné capitaine soit bien certain de sa route, car je vois là des pâtés de coraux qui mettraient sa coque en mille pièces, si elle les effleurait seulement!»

En effet, la situation était périlleuse, mais le Nautilus semblait se glisser comme par enchantement au milieu de ces furieux écueils. Il ne suivait pas exactement la route de l'Astrolabe et de la Zélée qui fut fatale à Dumont d'Urville. Il prit plus au nord, rangea l'île Murray, et revint au sud-ouest, vers le passage de Cumberland. Je croyais qu'il allait y donner franchement, quand, remontant dans le nord-ouest, il se porta, à travers une grande quantité d'îles et d'îlots peu connus, vers l'île Tound et le canal Mauvais.

Je me demandais déjà si le capitaine Nemo, imprudent jusqu'à la folie, voulait engager son navire dans cette passe où touchèrent les deux corvettes de Dumont d'Urville, quand, modifiant une seconde fois sa direction et coupant droit à l'ouest, il se dirigea vers l'île Gueboroar.

Il était alors trois heures après-midi. Le flot se cassait, la marée étant presque pleine. Le Nautilus s'approcha de cette île que je vois encore avec sa remarquable lisière de pendanus. Nous la rangions à moins de deux milles.

Soudain, un choc me renversa. Le Nautilus venait de toucher contre un écueil, et il demeura immobile, donnant une légère gîte sur bâbord.

Quand je me relevai, j'aperçus sur la plate-forme le capitaine Nemo et son second. Ils examinaient la situation du navire, échangeant quelques mots dans leur incompréhensible idiome.

Voici quelle était cette situation. A deux milles, par tribord, apparaissait l'île Gueboroar dont la côte s'arrondissait du nord à l'ouest, comme un immense bras. Vers le sud et l'est se montraient déjà quelques têtes de coraux que le jusant laissait à découvert. Nous nous étions échoués au plein, et dans une de ces mers où les marées sont médiocres, circonstance fâcheuse pour le renflouage du Nautilus. Cependant, le navire n'avait aucunement souffert, tant sa coque était solidement liée. Mais s'il ne pouvait ni couler, ni s'ouvrir, il risquait fort d'être à jamais attaché sur ces écueils, et alors c'en était fait de l'appareil sous-marin du capitaine Nemo.

Je réfléchissais ainsi, quand le capitaine, froid et calme, toujours maître de lui, ne paraissant ni ému ni contrarié, s'approcha:

«Un accident? lui dis-je.

—Non, un incident, me répondit-il.

—Mais un incident, répliquai-je, qui vous obligera peut-être à redevenir un habitant de ces terres que vous fuyez!»

Le capitaine Nemo me regarda d'un air singulier, et fit un geste négatif. C'était me dire assez clairement que rien ne le forcerait jamais à remettre les pieds sur un continent. Puis il dit:

«D'ailleurs, monsieur Aronnax, le Nautilus n'est pas en perdition. Il vous transportera encore au milieu des merveilles de l'Océan. Notre voyage ne fait que commencer, et je ne désire pas me priver si vite de l'honneur de votre compagnie.

—Cependant, capitaine Nemo, repris-je sans relever la tournure ironique de cette phrase, le Nautilus s'est échoué au moment de la pleine mer. Or, les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique, et, si vous ne pouvez délester le Nautilus,—ce qui me paraît impossible,—je ne vois pas comment il sera renfloué.

—Les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique, vous avez raison, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mais, au détroit de Torrès, on trouve encore une différence d'un mètre et demi entre le niveau des hautes et basses mers. C'est aujourd'hui le 4 janvier, et dans cinq jours la pleine lune. Or, je serai bien étonné si ce complaisant satellite ne soulève pas suffisamment ces masses d'eau, et ne me rend pas un service que je ne veux devoir qu'à lui seul.»

Ceci dit, le capitaine Nemo, suivi de son second, redescendit à l'intérieur du Nautilus. Quant au bâtiment, il ne bougeait plus et demeurait immobile, comme si les polypes coralliens l'eussent déjà maçonné dans leur indestructible ciment.

«Eh bien, monsieur? me dit Ned Land, qui vint à moi après le départ du capitaine.

—Eh bien, ami Ned, nous attendrons tranquillement la marée du 9, car il paraît que la lune aura la complaisance de nous remettre à flot.

—Tout simplement?

—Tout simplement.

—Et ce capitaine ne va pas mouiller ses ancres au large, mettre sa machine sur ses chaînes, et tout faire pour se déhaler?

—Puisque la marée suffira!» répondit simplement Conseil.

Le Canadien regarda Conseil, puis il haussa les épaules. C'était le marin qui parlait en lui.

«Monsieur, répliqua-t-il, vous pouvez me croire quand je vous dis que ce morceau de fer ne naviguera plus jamais ni sur ni sous les mers. Il n'est bon qu'à vendre au poids. Je pense donc que le moment est venu de fausser compagnie au capitaine Nemo.

—Ami Ned, répondis-je, je ne désespère pas comme vous de ce vaillant Nautilus, et dans quatre jours nous saurons à quoi nous en tenir sur les marées du Pacifique. D'ailleurs, le conseil de fuir pourrait être opportun si nous étions en vue des côtes de l'Angleterre ou de la Provence, mais dans les parages de la Papouasie, c'est autre chose, et il sera toujours temps d'en venir à cette extrémité, si le Nautilus ne parvient pas à se relever, ce que je regarderais comme un événement grave.

—Mais ne saurait-on tâter, au moins, de ce terrain? reprit Ned Land. Voilà une île. Sur cette île, il y a des arbres. Sous ces arbres, des animaux terrestres, des porteurs de côtelettes et de roastbeefs, auxquels je donnerais volontiers quelques coups de dents.

—Ici, l'ami Ned a raison, dit Conseil, et je me range à son avis. Monsieur ne pourrait-il obtenir de son ami le capitaine Nemo de nous transporter à terre, ne fût-ce que pour ne pas perdre l'habitude de fouler du pied les parties solides de notre planète?

—Je peux le lui demander, répondis-je, mais il refusera.

—Que monsieur se risque, dit Conseil, et nous saurons à quoi nous en tenir sur l'amabilité du capitaine.»

A ma grande surprise, le capitaine Nemo m'accorda la permission que je lui demandais, et il le fit avec beaucoup de grâce et d'empressement, sans même avoir exigé de moi la promesse de revenir à bord. Mais une fuite à travers les terres de la Nouvelle-Guinée eût été très-périlleuse, et je n'aurais pas conseillé à Ned Land de la tenter. Mieux valait être prisonnier à bord du Nautilus, que de tomber entre les mains des naturels de la Papouasie.

Le canot fut mis à notre disposition pour le lendemain matin. Je ne cherchai pas à savoir si le capitaine Nemo nous accompagnerait. Je pensai même qu'aucun homme de l'équipage ne nous serait donné, et que Ned Land serait seul chargé de diriger l'embarcation. D'ailleurs, la terre se trouvait à deux milles au plus, et ce n'était qu'un jeu pour le Canadien de conduire ce léger canot entre les lignes de récifs si fatales aux grands navires.

Le lendemain, 5 janvier, le canot, déponté, fut arraché de son alvéole et lancé à la mer du haut de la plate-forme. Deux hommes suffirent à cette opération. Les avirons étaient dans l'embarcation, et nous n'avions plus qu'à y prendre place.

A huit heures, armés de fusils et de haches, nous débordions du Nautilus. La mer était assez calme. Une petite brise soufflait de terre. Conseil et moi, placés aux avirons, nous nagions vigoureusement, et Ned gouvernait dans les étroites passes que les brisants laissaient entre eux. Le canot se maniait bien et filait rapidement.

Ned Land ne pouvait contenir sa joie. C'était un prisonnier échappé de sa prison, et il ne songeait guère qu'il lui faudrait y rentrer.

«De la viande! répétait-il, nous allons donc manger de la viande, et quelle viande! Du véritable gibier! Pas de pain, par exemple! Je ne dis pas que le poisson ne soit une bonne chose, mais il ne faut pas en abuser, et un morceau de fraîche venaison, grillé sur des charbons ardents, variera agréablement notre ordinaire.

—Gourmand! répondait Conseil, il m'en fait venir l'eau à la bouche.

—Il reste à savoir, dis-je, si ces forêts sont giboyeuses, et si le gibier n'y est pas de telle taille qu'il puisse lui-même chasser le chasseur.

—Bon! monsieur Aronnax, répondit le Canadien, dont les dents semblaient être affûtées comme un tranchant de hache, mais je mangerai du tigre, de l'aloyau de tigre, s'il n'y a pas d'autre quadrupède dans cette île.

—L'ami Ned est inquiétant, répondit Conseil.

—Quel qu'il soit, reprit Ned Land, tout animal à quatre pattes sans plumes, ou à deux pattes avec plumes, sera salué de mon premier coup de fusil.

—Bon! répondis-je, voilà les imprudences de maître Land qui vont recommencer!

—N'ayez pas peur, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, et nagez ferme! Je ne demande pas vingt-cinq minutes pour vous offrir un mets de ma façon.»

A huit heures et demie, le canot du Nautilus venait s'échouer doucement sur une grève de sable, après avoir heureusement franchi l'anneau coralligène qui entourait l'île de Gueboroar.

CHAPITRE XXI

QUELQUES JOURS A TERRE.

Je fus assez vivement impressionné en touchant terre. Ned Land essayait le sol du pied, comme pour en prendre possession. Il n'y avait pourtant que deux mois que nous étions, suivant l'expression du capitaine Nemo, les «passagers du Nautilus,» c'est-à-dire, en réalité, les prisonniers de son commandant.

En quelques minutes, nous fûmes à une portée de fusil de la côte. Le sol était presque entièrement madréporique, mais certains lits de torrents desséchés, semés de débris granitiques, démontraient que cette île était due à une formation primordiale. Tout l'horizon se cachait derrière un rideau de forêts admirables. Des arbres énormes, dont la taille atteignait parfois deux cents pieds, se reliaient l'un à l'autre par des guirlandes de lianes, vrais hamacs naturels que berçait une brise légère. C'étaient des mimosas, des ficus, des casuarinas, des teks, des hibiscus, des pendanus, des palmiers, mélangés à profusion, et sous l'abri de leur voûte verdoyante, au pied de leur stype gigantesque, croissaient des orchidées, des légumineuses et des fougères.

Mais, sans remarquer tous ces beaux échantillons de la flore papouasienne, le Canadien abandonna l'agréable pour l'utile. Il aperçut un cocotier, abattit quelques uns de ses fruits, les brisa, et nous bûmes leur lait, nous mangeâmes leur amande, avec une satisfaction qui protestait contre l'ordinaire du Nautilus.

«Excellent! disait Ned Land.

—Exquis! répondait Conseil.

Tout l'horizon se cachait derrière un rideau de forêts. (Page 159.)

—Et je ne pense pas, dit le Canadien, que votre Nemo s'oppose à ce que nous introduisions une cargaison de cocos à son bord?

—Je ne le crois pas, répondis-je, mais il n'y voudra pas goûter!

—Tant pis pour lui! dit Conseil.

—Et tant mieux pour nous! riposta Ned Land. Il en restera davantage.

—Un mot seulement, maître Land, dis-je au harponneur qui se disposait à ravager un autre cocotier, le coco est une bonne chose, mais avant d'en remplir le canot, il me paraît sage de reconnaître si l'île ne produit pas quelque substance non moins utile. Des légumes frais seraient bien reçus à l'office du Nautilus.

—Monsieur a raison, répondit Conseil, et je propose de réserver trois places dans notre embarcation, l'une pour les fruits, l'autre pour les légumes, et la troisième pour la venaison, dont je n'ai pas encore entrevu le plus mince échantillon.

Ned Land prit sa hache. (Page 164.)

—Conseil, il ne faut désespérer de rien, répondit le Canadien.

—Continuons donc notre excursion, repris-je, mais ayons l'œil aux aguets. Quoique l'île paraisse inhabitée, elle pourrait renfermer, cependant, quelques individus qui seraient moins difficiles que nous sur la nature du gibier!

—Hé! hé! fit Ned Land, avec un mouvement de mâchoire très-significatif.

—Eh bien! Ned! s'écria Conseil.

—Ma foi, riposta le Canadien, je commence à comprendre les charmes de l'anthropophagie!

—Ned! Ned! que dites-vous là! répliqua Conseil. Vous, anthropophage! Mais je ne serai plus en sûreté près de vous, moi qui partage votre cabine! Devrai-je donc me réveiller un jour à demi dévoré?

—Ami Conseil, je vous aime beaucoup, mais pas assez pour vous manger sans nécessité.

—Je ne m'y fie pas, répondit Conseil. En chasse! Il faut absolument abattre quelque gibier pour satisfaire ce cannibale, ou bien, l'un de ces matins, monsieur ne trouvera plus que des morceaux de domestique pour le servir.»

Tandis que s'échangeaient ces divers propos, nous pénétrions sous les sombres voûtes de la forêt, et pendant deux heures, nous la parcourûmes en tous sens.

Le hasard servit à souhait cette recherche de végétaux comestibles, et l'un des plus utiles produits des zones tropicales nous fournit un aliment précieux qui manquait à bord.

Je veux parler de l'arbre à pain, très-abondant dans l'île Gueboroar, et j'y remarquai principalement cette variété dépourvue de graines, qui porte en malais le nom de «Rima.»

Cet arbre se distinguait des autres arbres par un tronc droit et haut de quarante pieds. Sa cime, gracieusement arrondie et formée de grandes feuilles multilobées, désignait suffisamment aux yeux d'un naturaliste cet «artocarpus» qui a été très-heureusement naturalisé aux îles Mascareignes. De sa masse de verdure se détachaient de gros fruits globuleux, larges d'un décimètre, et pourvus extérieurement de rugosités qui prenaient une disposition hexagonale. Utile végétal dont la nature a gratifié les régions auxquelles le blé manque, et qui, sans exiger aucune culture, donne des fruits pendant huit mois de l'année.

Ned Land les connaissait bien, ces fruits. Il en avait déjà mangé pendant ses nombreux voyages, et il savait préparer leur substance comestible. Aussi leur vue excita-t-elle ses désirs, et il n'y put tenir plus longtemps.

«Monsieur, me dit-il, que je meure si je ne goûte pas un peu de cette pâte de l'arbre à pain!

—Goûtez, ami Ned, goûtez à votre aise. Nous sommes ici pour faire des expériences, faisons-les.

—Ce ne sera pas long,» répondit le Canadien.

Et, armé d'une lentille, il alluma un feu de bois mort qui pétilla joyeusement. Pendant ce temps, Conseil et moi, nous choisissions les meilleurs fruits de l'artocarpus. Quelques-uns n'avaient pas encore atteint un degré suffisant de maturité, et leur peau épaisse recouvrait une pulpe blanche, mais peu fibreuse. D'autres, en très-grand nombre, jaunâtres et gélatineux, n'attendaient que le moment d'être cueillis.

Ces fruits ne renfermaient aucun noyau. Conseil en apporta une douzaine à Ned Land, qui les plaça sur un feu de charbons, après les avoir coupés en tranches épaisses, et ce faisant, il répétait toujours:

«Vous verrez, monsieur, comme ce pain est bon!

—Surtout quand on en est privé depuis longtemps, dit Conseil.

—Ce n'est même plus du pain, ajouta le Canadien. C'est une pâtisserie délicate. Vous n'en avez jamais mangé, monsieur?

—Non, Ned.

—Eh bien, préparez-vous à absorber une chose succulente. Si vous n'y revenez pas, je ne suis plus le roi des harponneurs!»

Au bout de quelques minutes, la partie des fruits exposée au feu fut complétement charbonnée. A l'intérieur apparaissait une pâte blanche, sorte de mie tendre, dont la saveur rappelait celle de l'artichaut.

Il faut l'avouer, ce pain était excellent, et j'en mangeai avec grand plaisir.

«Malheureusement, dis-je, une telle pâte ne peut se garder fraîche, et il me paraît inutile d'en faire une provision pour le bord.

—Par exemple, monsieur! s'écria Ned Land. Vous parlez là comme un naturaliste, mais moi, je vais agir comme un boulanger. Conseil, faites une récolte de ces fruits que nous reprendrons à notre retour.

—Et comment les préparerez-vous? demandai-je au Canadien.

—En fabriquant avec leur pulpe une pâte fermentée qui se gardera indéfiniment et sans se corrompre. Lorsque je voudrai l'employer, je la ferai cuire à la cuisine du bord, et malgré sa saveur un peu acide, vous la trouverez excellente.

—Alors, maître Ned, je vois qu'il ne manque rien à ce pain.

—Si, monsieur le professeur, répondit le Canadien, il y manque quelques fruits ou tout ou moins quelques légumes!

—Cherchons les fruits et les légumes.»

Lorsque notre récolte fut terminée, nous nous mîmes en route pour compléter ce dîner «terrestre.»

Nos recherches ne furent pas vaines, et, vers midi, nous avions fait une ample provision de bananes. Ces produits délicieux de la zone torride mûrissent pendant toute l'année, et les Malais, qui leur ont donné le nom de «pisang,» les mangent sans les faire cuire. Avec ces bananes, nous recueillîmes des jaks énormes dont le goût est très-accusé, des mangues savoureuses, et des ananas d'une grosseur invraisemblable. Mais cette récolte prit une grande partie de notre temps, que, d'ailleurs, il n'y avait pas lieu de regretter.

Conseil observait toujours Ned. Le harponneur marchait en avant, et, pendant sa promenade à travers la forêt, il glanait d'une main sûre d'excellents fruits qui devaient compléter sa provision.

«Enfin, demanda Conseil, il ne vous manque plus rien, ami Ned?

—Hum! fit le Canadien.

—Quoi! vous vous plaignez?

—Tous ces végétaux ne peuvent constituer un repas, répondit Ned. C'est la fin d'un repas, c'est un dessert. Mais le potage? mais le rôti?

—En effet, dis-je, Ned nous avait promis des côtelettes qui me semblent fort problématiques.

—Monsieur, répondit le Canadien, non-seulement la chasse n'est pas finie, mais elle n'est même pas commencée. Patience! Nous finirons bien par rencontrer quelque animal de plume ou de poil, et, si ce n'est pas en cet endroit, ce sera dans un autre...

—Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, ajouta Conseil, car il ne faut pas trop s'éloigner. Je propose même de revenir au canot.

—Quoi! déjà! s'écria Ned.

—Nous devons être de retour avant la nuit, dis-je.

—Mais quelle heure est-il donc? demanda le Canadien.

—Deux heures, au moins, répondit Conseil.

—Comme le temps passe sur ce sol ferme! s'écria maître Ned Land avec un soupir de regret.

—En route,» répondit Conseil.

Nous revînmes donc à travers la forêt, et nous complétâmes notre récolte en faisant une razzia de choux-palmistes qu'il fallut cueillir à la cime des arbres, de petits haricots que je reconnus pour être les «abrou» des Malais, et d'ignames d'une qualité supérieure.

Nous étions surchargés quand nous arrivâmes au canot. Cependant, Ned Land ne trouvait pas encore sa provision suffisante. Mais le sort le favorisa. Au moment de s'embarquer, il aperçut plusieurs arbres, hauts de vingt-cinq à trente pieds, qui appartenaient à l'espèce des palmiers. Ces arbres, aussi précieux que l'artocarpus, sont justement comptés parmi les plus utiles produits de la Malaisie.

C'étaient des sagoutiers, végétaux qui croissent sans culture, se reproduisant, comme les mûriers, par leurs rejetons et leurs graines.

Ned Land connaissait la manière de traiter ces arbres. Il prit sa hache, et la maniant avec une grande vigueur, il eut bientôt couché sur le sol deux ou trois sagoutiers dont la maturité se reconnaissait à la poussière blanche qui saupoudrait leurs palmes.

Je le regardai faire plutôt avec les yeux d'un naturaliste qu'avec les yeux d'un homme affamé. Il commença par enlever à chaque tronc une bande d'écorce, épaisse d'un pouce, qui recouvrait un réseau de fibres allongées formant d'inextricables nœuds, que mastiquait une sorte de farine gommeuse. Cette farine, c'était le sagou, substance comestible qui sert principalement à l'alimentation des populations mélanaisiennes.

Ned Land se contenta, pour le moment, de couper ces troncs par morceaux, comme il eût fait de bois à brûler, se réservant d'en extraire plus tard la farine, de la passer dans une étoffe afin de la séparer de ses ligaments fibreux, d'en faire évaporer l'humidité au soleil, et de la laisser durcir dans des moules.

Enfin, à cinq heures du soir, chargés de toutes nos richesses, nous quittions le rivage de l'île, et, une demi-heure après, nous accostions le Nautilus. Personne ne parut à notre arrivée. L'énorme cylindre de tôle semblait désert. Les provisions embarquées, je descendis à ma chambre. J'y trouvai mon souper prêt. Je mangeai, puis je m'endormis.

Le lendemain, 6 janvier, rien de nouveau à bord. Pas un bruit à l'intérieur, pas un signe de vie. Le canot était resté le long du bord, à la place même où nous l'avions laissé. Nous résolûmes de retourner à l'île Gueboroar. Ned Land espérait être plus heureux que la veille au point de vue du chasseur, et désirait visiter une autre partie de la forêt.

Au lever du soleil, nous étions en route. L'embarcation, enlevée par le flot qui portait à terre, atteignit l'île en peu d'instants.

Nous débarquâmes, et, pensant qu'il valait mieux s'en rapporter à l'instinct du Canadien, nous suivîmes Ned Land dont les longues jambes menaçaient de nous distancer.

Ned Land remonta la côte vers l'ouest, puis, passant à gué quelques lits de torrents, il gagna la haute plaine que bordaient d'admirables forêts. Quelques martins-pêcheurs rôdaient le long des cours d'eau, mais ils ne se laissaient pas approcher. Leur circonspection me prouva que ces volatiles savaient à quoi s'en tenir sur des bipèdes de notre espèce, et j'en conclus que, si l'île n'était pas habitée, du moins, des êtres humains la fréquentaient.

Après avoir traversé une assez grasse prairie, nous arrivâmes à la lisière d'un petit bois qu'animaient le chant et le vol d'un grand nombre d'oiseaux.

«Ce ne sont encore que des oiseaux, dit Conseil.

—Mais il y en a qui se mangent! répondit le harponneur.

—Point, ami Ned, répliqua Conseil, car je ne vois là que de simples perroquets.

—Ami Conseil, répondit gravement Ned, le perroquet est le faisan de ceux qui n'ont pas autre chose à manger.

—Et j'ajouterai, dis-je, que cet oiseau, convenablement préparé, vaut son coup de fourchette.»

En effet, sous l'épais feuillage de ce bois, tout un monde de perroquets voltigeait de branche en branche, n'attendant qu'une éducation plus soignée pour parler la langue humaine. Pour le moment, ils caquetaient en compagnie de perruches de toutes couleurs, de graves kakatouas, qui semblaient méditer quelque problème philosophique, tandis que des loris d'un rouge éclatant passaient comme un morceau d'étamine emporté par la brise, au milieu de kalaos au vol bruyant, de papouas peints des plus fines nuances de l'azur, et de toute une variété de volatiles charmants, mais généralement peu comestibles.

Cependant, un oiseau particulier à ces terres, et qui n'a jamais dépassé la limite des îles d'Arrou et des îles des Papouas, manquait à cette collection. Mais le sort me réservait de l'admirer avant peu.

Après avoir traversé un taillis de médiocre épaisseur, nous avions retrouvé une plaine obstruée de buissons. Je vis alors s'enlever de magnifiques oiseaux que la disposition de leurs longues plumes obligeait à se diriger contre le vent. Leur vol ondulé, la grâce de leurs courbes aériennes, le chatoiement de leurs couleurs, attiraient et charmaient le regard. Je n'eus pas de peine à les reconnaître.

«Des oiseaux de paradis! m'écriai-je.

—Ordre des passereaux, section des clystomores, répondit Conseil.

—Famille des perdreaux? demanda Ned Land.

—Je ne crois pas, maître Land. Néanmoins, je compte sur votre adresse pour attraper un de ces charmants produits de la nature tropicale!

—On essayera, monsieur le professeur, quoique je sois plus habitué à manier le harpon que le fusil.»

Les Malais, qui font un grand commerce de ces oiseaux avec les Chinois, ont, pour les prendre, divers moyens que nous ne pouvions employer. Tantôt ils disposent des lacets au sommet des arbres élevés que les paradisiers habitent de préférence. Tantôt ils s'en emparent avec une glu tenace qui paralyse leurs mouvements. Ils vont même jusqu'à empoisonner les fontaines où ces oiseaux ont l'habitude de boire. Quant à nous, nous étions réduits à les tirer au vol, ce qui nous laissait peu de chances de les atteindre. Et en effet, nous épuisâmes vainement une partie de nos munitions.

Vers onze heures du matin, le premier plan des montagnes qui forment le centre de l'île était franchi, et nous n'avions encore rien tué. La faim nous aiguillonnait. Les chasseurs s'étaient fiés au produit de leur chasse, et ils avaient eu tort. Très-heureusement, Conseil, à sa grande surprise, fit un coup double et assura le déjeuner. Il abattit un pigeon blanc et un ramier, qui, lestement plumés et suspendus à une brochette, rôtirent devant un feu ardent de bois mort. Pendant que ces intéressants animaux cuisaient, Ned prépara des fruits de l'artocarpus. Puis, le pigeon et le ramier furent dévorés jusqu'aux os et déclarés excellents. La muscade, dont ils ont l'habitude de se gaver, parfume leur chair et en fait un manger délicieux.

«C'est comme si les poulardes se nourrissaient de truffes, dit Conseil.

—Et maintenant, Ned, que vous manque-t-il? demandai-je au Canadien.

—Un gibier à quatre pattes, monsieur Aronnax, répondit Ned Land. Tous ces pigeons ne sont que hors-d'œuvre et amusettes de la bouche! Aussi, tant que je n'aurai pas tué un animal à côtelettes, je ne serai pas content!

—Ni moi, Ned, si je n'attrape pas un paradisier.

—Continuons donc la chasse, répondit Conseil, mais en revenant vers la mer. Nous sommes arrivés aux premières pentes des montagnes, et je pense qu'il vaut mieux regagner la région des forêts.»

C'était un avis sensé, et il fut suivi. Après une heure de marche, nous avions atteint une véritable forêt de sagoutiers. Quelques serpents inoffensifs fuyaient sous nos pas. Les oiseaux de paradis se dérobaient à notre approche, et véritablement, je désespérais de les atteindre, lorsque Conseil, qui marchait en avant, se baissa soudain, poussa un cri de triomphe, et revint à moi, rapportant un magnifique paradisier.

«Ah! bravo! Conseil, m'écriai-je.

—Monsieur est bien bon, répondit Conseil.

—Mais non, mon garçon. Tu as fait là un coup de maître. Prendre un de ces oiseaux vivants, et le prendre à la main!

—Si monsieur veut l'examiner de près, il verra que je n'ai pas eu grand mérite.

—Et pourquoi, Conseil?

—Parce que cet oiseau est ivre comme une caille.

—Ivre?

—Oui, monsieur, ivre des muscades qu'il dévorait sous le muscadier où je l'ai pris. Voyez, ami Ned, voyez les monstrueux effets de l'intempérance!

—Mille diables! riposta le Canadien, pour ce que j'ai bu de gin depuis deux mois, ce n'est pas la peine de me le reprocher!»